【資産1億円達成のリアル】次の目標2億円を見据える生き方とは?✨

「資産1億円を超えたら人生が劇的に変わる」と思っていませんか。

確かに安心感は増しますが、実際には生活や心理に意外なギャップがあります。

私自身、株式投資で資産1.5億円を突破しました。

しかし、支出や生活スタイルの変化は想像ほど大きくなく、むしろ「次の目標2億円」へ自然に気持ちが移っていきました。

この記事では、資産1億円達成後の心理変化・支出スタイル・投資戦略をリアルに公開します。

あなたが「資産形成はゴールではなく通過点」と理解できる内容です。

◉ 資産1億円達成後のリアルな心理と生活の変化

◉ 支出バランス最適化で満足度を高める方法

◉ 共働き×高配当投資で年400万円以上の配当を得る仕組み

◉ 資産2億円を目指すシミュレーションと現実的な生活費の見積もり

◉ 教育・体験など「今しかできない投資」へのお金の使い方

結論はシンプルです。

資産1億円はゴールではなく、新しい選択肢を得るスタート地点。

2億円を目指す過程で、支出と投資の最適化を進めれば、経済的自由と心の余裕は確実に広がります。

🎯【資産1億円達成後】生活と気持ちはどう変わる?/リアル体験談を紹介

資産が1億円を突破した瞬間は、大きな達成感と安心感がありました。

しかし実際は、そこからの行動や気持ちは人それぞれで、大きく変わる人もいれば、意外と変わらない人もいます。

私の場合は1億円を超えた直後は「減らしたくない」という気持ちが強く、むしろ支出を抑える傾向になりました。

ところが、資産が1.1億円を超えるあたりから、「もう1億円を割ることはないだろう」という安心感が生まれ、生活に小さな変化が出てきました。

💰【資産1億円の定義】何を含む?/評価基準をチェックしよう

まずは「資産1億円」とは何を指すのかをはっきりさせましょう。

この定義があいまいだと、読者は「自分も該当するのか?」と迷ってしまい、記事から離れてしまう可能性があります。

資産1億円といっても、人によってその計算方法はバラバラです。

例えば、現金や株式などの純金融資産だけを指す場合もあれば、不動産や保険の解約返戻金、さらには含み益まで含める場合もあります。

📊【評価基準のポイント】含み益/税引後の扱いはこう決める

◉ 純金融資産のみで計算するか、それとも総資産(不動産・現物含む)で計算するか

◉ 株式や投資信託の含み益を含めるかどうか

◉ 評価額は税引き前で計算するのか、それとも税引き後(手取りベース)で計算するのか

◉ 自宅や投資用物件などの不動産を評価に含めるかどうか

◉ 負債(住宅ローン・自動車ローンなど)を差し引いた純資産額で見るかどうか

私の場合には不動産も負債もないので、現金と株式による金融資産のみが資産になります。

🧠【資産1億円の心理変化】直後の守り/1.1億円で芽生える余裕

◉ 1億円達成直後は守りの姿勢になり、消費を控える傾向が強まる

◉ 資産がさらに増えると「多少使っても大丈夫」という心理的余裕が生まれる

◉ 資産額よりも「安定的に維持できる見通し」が行動を変えるきっかけになる

🏡【資産が増えるとどうなる?】支出/意思決定のリアルな変化

◉ 小さな贅沢や自己投資にお金を使いやすくなる

◉ 将来への不安が減り、意思決定がスムーズになる

◉ 投資戦略や働き方においてリスクを取れる範囲が広がる

| 資産額 | 心理状態 | 支出傾向 |

|---|---|---|

| 1億円達成直後 | 減らしたくない・守り | 節約志向 |

| 1.1億円〜 | 安心感・余裕 | 小さな贅沢 |

| 1.5億円 | 次の目標意識 | バランス型 |

📆【家計の実例公開】月ごとの支出/キャッシュフローを全公開!

資産1億円以上ある人の家計って、どんなバランスなんだろう…と気になる方は多いはずです。

ここでは、リアルな月次キャッシュフローと支出の内訳を例にして、イメージしやすくまとめます。

資産が増えても、支出は際限なく増やさず、必要なところに集中投資するのがポイントです。

その結果、固定費は抑えつつ、満足度の高い使い方ができます。

💸【支出バランス公開】割合/金額のリアルな内訳とは?

下の表は、4人家族・都内在住を想定した、月60万円前後の支出モデルです。

割合と金額をあわせて見ると、どこに重点を置いているかが分かりやすくなります。

| 項目 | 割合 | 金額目安 | 私の場合 |

|---|---|---|---|

| 住居 | 25% | 14〜15万円 | 15.5万円 |

| 食費 | 20% | 10万円前後 | 20万円 |

| 教育 | 20% | 10万円前後 | 7万円 |

| 保険 | 5% | 2〜3万円 | ほぼ0円 |

| 通信 | 3% | 2〜3万円 | 5千円 |

| レジャー・交際費 | 12% | 10万円前後 | 7万円 |

| その他(医療・日用品など) | 15% | 10万円前後 | 10万円 |

私の場合には、食費は圧倒的に高い。

外食を毎日のようにしています。

気が向いたときだけ自炊という、自炊がレアです。

一方で保険は無しで通信費も安いという感じです。

📉【固定費見直し術】満足度を下げずに支出を減らすコツ

◉ 住居費は収入や資産に対して過剰にならない水準をキープ

◉ 教育費は将来のリターンと家族の価値観を重視し惜しまない

◉ 保険・通信費は見直しで極力スリム化し投資余力を確保

◉ レジャー費は家族の思い出や体験価値に直結する部分に集中投資

◉ 固定費を抑えた分は配当再投資や自己投資に回す

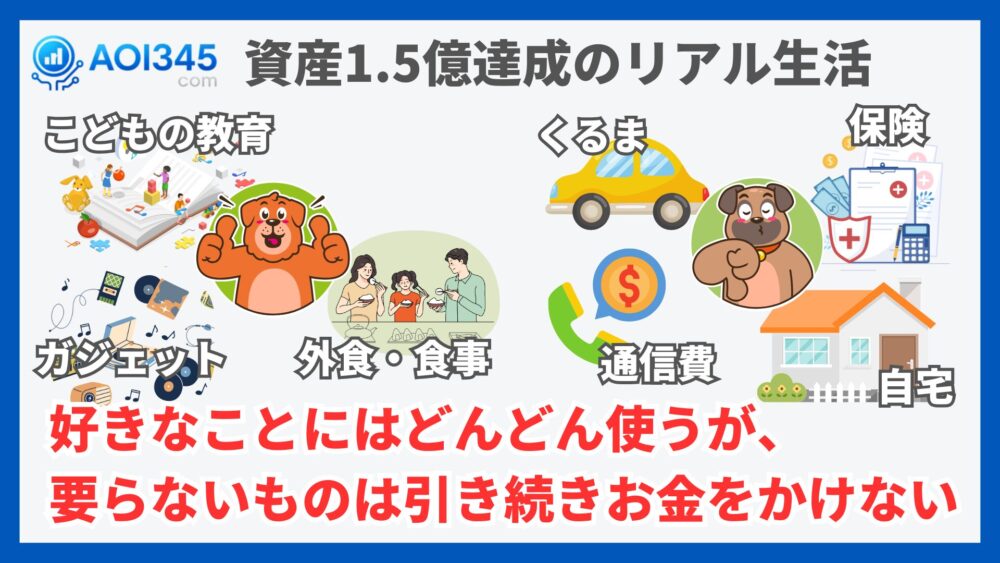

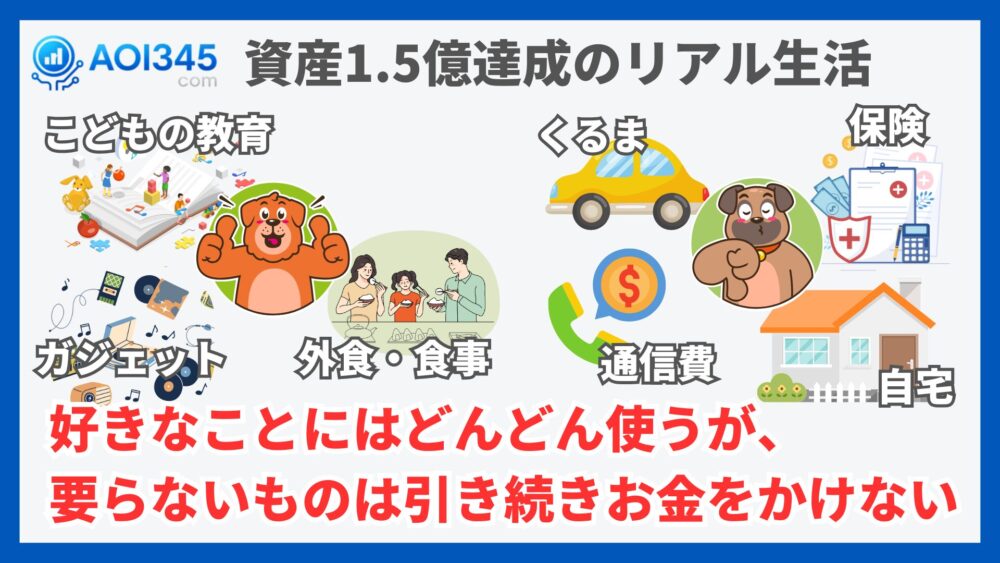

🎯【お金の使い方のコツ】欲しいものに集中/ムダを減らす

資産が増えると、お金の使い方に対する心理が大きく変わります。

私の場合、何にでも無制限に使うわけではなく、本当に欲しいものには迷わずお金を使うというスタイルになりました。

特にデジタル機器は大好きなので、Amazonで欲しいガジェットを見つけたら、ほぼ即決で購入してしまいます。

また、外食でも「ちょっと高いな」と以前なら躊躇していたお店やメニューも、今は食べたいと思えば迷わず選びます。

Amazonで好きなだけポチれる。

外食も好きなだけ楽しめる。

それなのにお金が増えていく。

それが資産1億円を超えても働き続ける世界です。

🛍️【買うor買わない?】判断基準/線引きの考え方を公開!

◉ 欲しいデジタル機器やガジェットは即購入

◉ 外食は価格より満足度を重視して注文

◉ 車は利便性より維持費と必要性を考え購入見送り

最近のポチリは扇風機付きのシーリングライト。

エアコンは暑いときに涼しくなる勢いが足りず、扇風機は邪魔になるので、シーリングライトに一体型だと邪魔にならないので便利。

風力も想像以上に強いです。

🚗【車はいらない?】都市部の維持費/利便性から考える選択

名古屋に住んでいた頃は車を所有していましたが、東京では必要性が低いと感じています。

確かにあれば出かける時に便利ですが、駐車場代や維持費を考えるとコスパは悪いです。

以前所有していた経験から、その便利さとコストの両方を理解しており、最終的に「買わない」という判断に落ち着きました。

📱【通信費を月500円以下に!】MVNO/株主優待の節約術

スマホはMVNO(格安SIM)を継続利用しています。

お昼時は通信速度が遅くなることもありますが、基本的に在宅なので大きな支障はありません。

特に私の場合、TOKAIホールディングスの株主優待で8GBを月額500円以下で利用できるため、キャリアスマホの月額5,000円は到底払う気になれません。

この差額は年間で数万円にもなり、投資や他の趣味に回せます。

通話はLINEで十分で主にはWi-Fi利用となると、1年間で20GBに収まるのであれば「年額2,680円=月額223円」のプリペイドSIMもあります!

🛡️【保険は本当に必要?】加入の基準と“期待値”で考える判断軸

もともと保険には最低限しか加入しておらず、資産が増えたことでさらに必要性を感じなくなりました。

死亡時に2,000〜3,000万円受け取っても、今の生活には大きな意味がないし、掛け金の期待値はマイナスです。

積立型保険も、もし同額を株式投資に回していたら莫大な資産になっていたはずです。

結局、その差額は保険会社の利益となります。

だから私は保険には加入していませんが、保険会社の株は保有しています。

それほど保険は「売る側に有利なビジネス」だと感じています。

どれだけ資産が増えても、要らないものは要らない。

節約できるものは節約する。

さすがに不要なものまで買っていては、お金は減っていくと思います。

そんな人はそもそも、その資産に到達しませんが。。

🔥【資産1.5億円のリアル】なぜ投資も仕事も続けるのか?

資産形成を続けていて実感するのは、資産が一定額を超えると増えるスピードが一気に加速するということです。

投資を始めた頃は、日経平均が1万円を割り込み、株式投資をしている人もほとんどいない時代でした。

当時は「日本は終わった」「バブル崩壊後は株高は戻らない」という空気が当たり前。

それが今では、日経平均がバブル期の最高値を更新する時代になっています。

あの時代に投資を始めたからこそ、今の資産を築けたと感じます。

📈【暴落に負けない!】長期投資で資産を守る3つの考え方

投資を始めてからも、東日本大震災/サブプライム問題/リーマンショックに加え、チャイナショック/コロナショック/トランプ関税ショックなど、相場を揺るがす出来事は何度もありました。

それでも、長期的に見れば株価は右肩上がり。

この事実は、長期投資を続ける大きな自信につながっています。

🛡️【リスク管理】現金比率/非常用資金の正しい考え方とは?

資産運用を続けるうえで欠かせないのがリスク管理です。

特に大きく資産が減るのは精神的にも負担が大きく、「減らしたくない」という心理は誰にでもあります。

そこで重要なのが、日常生活に支障をきたさない下落耐性を事前に作っておくことです。

💰【現金比率の目安】生活費何ヶ月分?/年代別の安心ライン

◉ 〇年分の生活費を現金で確保しておく(目安は1〜2年分)

◉ 暴落時でも現金で生活費をまかなえるため、資産の売却を回避できる

◉ 安定収入がある場合は現金比率を低め、無収入なら高めに設定

私は投資比率が初期の頃でも80%。

資産が1000万円くらいの頃には90%。

その後は資産が増えるとともに投資比率がう95%を超えています。

何%を投資するではなく、現金をいくら残すか?という考え方だからです。

📉【暴落対策】売却せずに資産を守る/取り崩し順の工夫

◉ 市場が大きく下がったときは、現金クッションで生活費をカバー

◉ 配当や利子などのインカム収入を生活費に充て、元本を減らさない

◉ 下落相場では無理に再投資せず、現金比率の減少を防ぐ

私は上昇相場も下落相場も投資し続けます。

常に現金を一定額以外は残さないので、相場によって多く投資するとか、少なく投資するとかの変化もありません。

常に全力で現金を投資資産に変えます。

信用取引とかで投資資産よりも投資金額を増やすよりも、手持ち資産の限界まで投資に回すほうがプラスになります。

信用取引などのようなお金を借りて金利を払って、投資してはいけません。

🌍【分散投資の基本】地域/通貨/資産でリスク分散する方法

◉ 日本株だけでなく海外株式や債券も組み入れて地域分散

◉ 通貨は円だけでなく、米ドルやその他外貨を保有して為替リスクを軽減

◉ 株式以外に金(ゴールド)やREIT(不動産投資信託)も取り入れることで相関の低い資産を確保

| 分散軸 | 主な選択肢 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 地域 | 日本/米国/欧州/新興国 | 景気の波を分散 |

| 通貨 | 円/米ドル/その他外貨 | 為替変動リスクの低減 |

| 商品 | 株式/債券/金/REIT | 資産クラス間の相関を低減 |

私は地域分散や通貨分散はするものの、商品は株式のみです。

債権も金も長期的に見て、株式に劣後する。

不動産はレバレッジを効かせたビジネスで面倒だし、REITは手間もないが不動産独特のメリットもない。

手元に残す現金以外は株式のみに投資していれば良いです。

🛠️【資産管理のコツ】ルール化/自動化/定期チェックのやり方

◉ 下落に備えた現金の安全地帯を用意しておくことで精神的余裕が生まれる

◉ 分散投資は「利益を増やすため」だけでなく「損失を抑えるため」にも有効

◉ 定期的に資産配分を見直し、比率が崩れたらリバランスで元に戻す

私にとってはアセットアロケーションもリバランスも不要で無駄。

すべて株式がベストで、それ故にリバランスなんて存在しない。

国の分散がしたかったら全世界株で良い。

国の分散が不要なら、国内株式で良い。

👥【共働き×高配当】年400万円の配当を得るリアル戦略

私は資産運用だけでなく、夫婦ともに正社員で働き続けています。

この環境があるからこそ、資産のほぼ全額を株式や投資信託に投じられるのです。

その結果、近年は配当金だけで年間400万円を超える収益を確保できています。

◉ 4人家族では1億円だと完全FIREは難しい

◉ 1.5億円あればFIREも視野に入ると考えていた

◉ 実際に達成しても、仕事をやめたい気持ちは湧かなかった

最近は株高で、配当利回りが落ちているので思ったほど配当金がなくなっていますが、投資資金に対する配当利回りは非常に高い利回りです。

💼【FIRE後の働き方】なぜフルリモートでも仕事を続けるのか?

資産が8,000万円を超えた頃、多少の収入減でも暮らせると判断し、ベンチャー企業に転職しました。

これにより、フルリモートで自由度の高い働き方を手に入れ、仕事を辞める必要性がなくなりました。

給料も想定以上に高く、資産運用で増えた分を使っても、なお資産は増え続けます。

そのため、使うときは使うけれど、全額使い切ろうとは思いません。

私の生活ではベンチャー転職の選択ができたことが資産形成の最大メリットだと感じています。

🧒【資産承継】子どもに残す/増やすを両立する考え方とは?

私は死ぬときに最もお金持ちであっても構わないと考えています。

むしろ、子どもにお金を残すことは良いことだと思っています。

これからの時代は、資産継承の重要性がさらに高まっていくでしょう。

とはいえ、「使いたいときに使える」状態は大きな安心感をもたらします。

この心理的な余裕こそが、資産形成の最大のメリットかもしれません。

お金がない人は死ぬときにお金があっても意味がないと言います。

お金がある人が死ぬときにお金がないと言うとベストセラー(Die with Zero)になります。

つまり、お金がある人で死ぬときにお金があっても意味がないという人は、ほとんど居ません。

💹【4%ルールの実践】日本版調整/税と物価に合わせた運用術

4%ルールは資産を長く持たせるための目安で、初年度の取り崩し額を総資産の4%に設定し、以後はインフレ連動で微調整する考え方です。

読み終えるころには2億で本当に足りるの疑問に、数字と運用ルールで自分なりの答えを出せます。

📏【4%ルールの基本】成功確率/取り崩し前提を理解する

◉ 初年度に総資産の4%を取り崩し、翌年以降は物価上昇分だけ金額を上げる

◉ 想定期間は30年から無期限までの幅で考えるが、長期ほど取り崩し率は低めが無難

◉ 成功確率は資産配分と市場環境で変わるため、株と債券のバランス設計が前提

投資のリターンが7%でインフレが3%。

その差額が4%です。

投資のリターンには債権が混じっており、債権に投資せずに株式に投資をする場合にはもっと高い利回りが実現できます。

株式が大きくマイナスになるとしても、その前までに大きなプラスを積み上げていれば問題なく、長期リターンで考えると債権に分散してリターンを下げることに意味はありません。

🇯🇵【4%ルール日本版調整】インフレ/税/社保の現実的対処法

◉ インフレが上振れした年は実質取り崩し率が上がるため、翌年の増額は控えめにする

◉ 税金と社会保険で手取りが目減りするため、税前四%と手取り四%は別物

◉ 住民税や保険料の計算は前年所得に連動のため、増やし過ぎない取り崩しが安定的

FIREを目指すならこの本でFIREの現実を知っておくと良いと思います。

⚙️【動的取り崩し】Guyton-Klinger法/ガードレールの考え方

◉ 相場が好調な年は取り崩しを少し増やす、不調な年は少し減らすというガードレール方式

◉ 取り崩し額が前年から一定幅以上増減しないように上限下限を設定

◉ 物価が上がっても相場が弱いときは据え置きで耐えるなど、柔軟運用で寿命を延ばす

相場によって支出を増減させるって机上の空論だと思います。

相場が悪いから子どものお稽古ごとをやめさせるとかできないし、相場によって家賃の上下を臨機応変にはできない。

だから、相場が悪い時でも使って良い範囲のリターンで生活できるレベルになることが経済的自立だと思います。

つまり、そのハードルは非常に高いです。

🔄【運用スタイル比較】配当だけvs売却併用/どちらが有利?

◉ 配当のみはメンタルが安定しやすいが、利回りに依存し増配停滞に弱い

◉ 売却併用は総合リターンを取りにいけるため、税効率や再バランスがしやすい

◉ 家計の安定性を重視するなら配当厚め、最適化を狙うなら併用が有力

| アプローチ | 強み | 弱み | 向くケース |

|---|---|---|---|

| 配当のみ | 心理的に安心 収入の見通しが立てやすい | 利回り頼みで伸びに限界 減配リスク | 就労継続 取り崩し額が小さい |

| 売却併用 | 総合リターン最適化 再バランス容易 | 相場下落時に売却が心理的負担 | 取り崩し比率が高い 長期最適化志向 |

調子が悪いときに株式を売って調整するというのも気分的に受け入れられないので、机上の空論ですね。

理屈的には合っていますが、感情的に無理です。

だから資産1.5億円あっても、普通に仕事はやめれない。

しかし、やめたくないような仕事を選ぶことはできます。

💡【2億円でFIRE】年間取り崩し/手取りはいくら?シミュレーション

◉ 総資産2億で四%なら税前800万

◉ 税と保険料を差し引くと手取りはおおむね600万前後

◉ 月額に直すと50万から60万が現実的レンジ

| シナリオ | 前提 | 税前資金 | 税保険後目安 | 月額目安 |

|---|---|---|---|---|

| 定額四% | 四%固定 物価連動 | 800万 | 600万程度 | 50万 |

| 配当三%中心 | 平均利回り三% | 600万 | 480万程度 | 40万 |

| 動的三五〜五% | 相場で可変 | 700万前後 | 520万前後 | 43万前後 |

🧯【生活防衛資金の作り方】暴落でも慌てない現金クッションとは?

◉ 生活費の一年から二年分を現金で確保し、暴落時の売却回避に使う

◉ 取り崩しは月次ではなく四半期や半年でまとめて実施し手間と手数料を削減

◉ 取り崩し率は上限と下限を決め、想定外の増額を抑える

配当金が圧倒的にあるのであれば、手元の現金は1年分は不要。

すぐに使える100〜200万円もあれば十分。

その代わりに配当金が毎年800万円振り込まれれば良いのです。

📌【迷ったらこれ!】資産運用の優先順位/安全マージンの決め方

◉ 初年度は四%未満から開始 安全マージンを確保

◉ 相場と物価の動きに合わせて動的ルールで微調整

◉ 配当と売却の併用で税効率と再バランスを両立

◉ 現金クッションを厚めに用意し下落時の心理負担を軽減

◉ 年次で手取りベースを検証し、取り崩し率を一段階ずつ見直し

現金のクッションを厚めにしたい人が資産1億を超える資産を築けるとは思いませんが。

🎓【教育×資産形成】子どもへの投資と目標2億円の理由

お金の使い道として、これからは子どものために積極的に使っていくことを考えています。

具体的には、おけいこごとや塾、受験費用、そして学費など。

もちろん、子どもに奨学金を負担させるつもりは一切なく、必要な費用は全て出してあげたいと思っています。

こうした教育への支出には、大きな喜びを感じます。

📚【学費のリアル】奨学金なしで子どもを支える働き方とは?

正直、子どもが一人暮らしを始めると学費や生活費の負担はかなり大きくなります。

このため、資産1.5億円があっても仕事をやめてしまえば支払い余力は減ると感じています。

◉ 「資産1億円あれば十分」という意見もあるが、自分はそうは思わない

◉ 運良く達成した1.5億円だからこそ、減らしたくない気持ちが強い

◉ 子どもがまだお金のかかる年齢なので、今の気持ちは「最低でも2億円」

資産が2億円に到達しても、資産を増やすことを止めようとは思わないと思います。

資産が増えること自体に幸せを感じるので。

お金は使って初めて価値を引き出しますが、お金を使わずに資産が増えていくこと自体に幸福を感じます。

お金が無ければ心配で不幸になり、お金があればいつでも買える気持ちで不要なものを無駄にほしいと思わなくなり、それだけで幸福です。

💸【2億円FIRE試算】月50〜60万生活に本当に足りる?

資産が2億円あれば、その4%を取り崩して年間800万円。

そこから税金や保険料を引くと、手元に残るのは年間600万円ほどです。

月額に換算すると50万円程度。

東京で賃貸暮らし・子どもありの4人家族の場合、50万円ではやや不足する感覚があります。

理想は月60万円ほどですが、4%という運用利回りはかなり保守的な数字なので、実際にはもっと資産は増える見込み。

このため、2億円あれば生活は十分可能と考えています。

⏳【今しかできない】子どもとの経験にお金を使う意味とは?

1.5億円を達成した今、次の目標は自然と2億円になりました。

とはいえ、ただ貯めるだけではなく、今しかできないことにはお金を使います。

特に、子どもと一緒に過ごす時間は一度きり。

海外旅行など、子どもに新しい経験をさせるための出費は、今しか使えない価値あるお金だと思っています。

📝【まとめ】資産1億円で何が変わる?/次の一歩へ進むために

資産1億円を超えると心理は守りから徐々に余裕へシフトします。

1.1億円付近で安心感が増え、小さな贅沢や自己投資を選びやすくなりました。

✅【この記事の要点】結論と今すぐ使える実践ポイントまとめ結論/実践ポイント

◉ 長期投資を継続し相場のショックを乗り越えた結果として資産が加速的に増加

◉ 夫婦共働きと高配当でキャッシュフローを強化し配当金年間400万円超を確保

◉ 使う場面は厳選しガジェットや外食は満足度重視で支出

◉ 東京の車保有は維持費が重いため見送りという合理的判断

◉ MVNOと株主優待で通信費を最適化し固定費を圧縮

◉ 保険は最小限にとどめ資本は市場で運用しつつ保険会社の株で間接的に収益化

◉ 資産1.5億円に到達しても仕事は継続しフルリモートで自由度を確保

◉ 次の目標は資産2億円で取り崩し想定と生活費を現実ベースで試算

🧾【支出スタイルの最適化】固定費を減らして満足度を最大に!

◉ 欲しい物には即決というルールで迷いを削減

◉ 継続固定費は徹底的に軽量化し投資余力を確保

◉ 教育費や家族の体験には前向きに投資し満足度を最大化

金額にはよるのですが、欲しいものが欲しければすぐ買えるというのは幸せを感じます。

📊【資産額別プラン】暮らしの最適解をシミュレーションしよう

| 資産レンジ | 心理 | 代表支出 | 運用と収入の軸 | 暮らしの焦点 |

|---|---|---|---|---|

| 1億円直後 | 減らしたくない | 節約中心 | 投資継続と共働き | 防御を固める |

| 1.1億円前後 | 余裕が芽生える | ガジェットや外食の小さな贅沢 | 配当再投資 | QOL向上の試行 |

| 1.5億円 | 次の目標を意識 | 固定費最適化を継続 | 年間配当400万円超 | 仕事継続で自由度確保 |

| 2億円想定 | 安心の土台 | 月50万から60万の生活費を現実視 | 取り崩し4%前提で年800万円概算 | 家族の教育と体験に集中 |

2億円達成時は、おそらく安心の土台ではなく3億円が安心の土台になるのでしょう(想定)。

🔍【資産2億円シミュレーション】実際の生活と数字のギャップは?

◉ 取り崩し4%で年800万円という保守的想定でも税負担後に年600万円が目安

◉ 東京の四人家族では月50万円はやや不足で月60万円が妥当という体感

◉ 相場の上振れがあれば取り崩し率を下げつつ余剰を再投資できる

🛠️【固定費の最適バランス】保険/通信/車で損しない選び方

◉ 保険は最低限で期待値を重視し資本は市場へ回す

◉ MVNOと株主優待の活用で通信費を低位安定

◉ 都市部の車保有は費用対効果が低いため必要時の都度利用が合理的

👨👩👧👦【家族への投資】教育/体験/思い出に優先してお金を使う理由

◉ 奨学金に頼らない教育費負担で機会格差を減らす

◉ 海外旅行などの経験は今しか買えない価値として優先度が高い

📅【行動計画リスト】今日からできる見直しポイント一覧

◉ 固定費を棚卸しし通信と保険を最小構成に更新

◉ 配当と給与の二本柱で余剰を自動的に再投資

◉ 使う項目を事前定義し満足度の低い消費を排除

◉ 教育費と家族体験の年間枠を先に確保しブレを防止

◉ 2億円の月次キャッシュフロー表を作成し不足があれば収入増と支出最適化で埋める

🔗 凡人でも資産1億円は目指せる!リアルな戦略と体験談から学ぶ成功法則

「資産1億円なんて夢の話」と感じる方も多いかもしれませんが、

実は特別な才能や高収入がなくても達成可能な目標です✨

大切なのは、正しいお金の習慣を地道に積み重ねること。

この記事では、実際に資産1億円を築いた凡人の体験談と、

誰でも再現できる具体的な戦略をわかりやすく紹介します💡

◉ 凡人が1億円を築けたリアルな体験談📖

◉ 支出・収入・投資のバランスを整える実践的アプローチ💼

◉ 1億円を目指すためのシンプルかつ確実な行動習慣📈

◉ 今すぐ始められる節約・副業・資産運用のヒント💪

コメント