103万円の壁は消えたのか 本当の真実と損しない働き方の結論💡

パートやアルバイトで働くあなたにとって 103万円の壁 は、収入を調整するうえで避けて通れない大きなテーマです。

2024年の税制改正で 123万円の壁 に引き上げられたと聞き、少し安心したあなたも多いのではないでしょうか。

しかし実際には「113万円の壁 が実質的な新ライン」と言われ、手取りが思ったほど増えない現実があります。

あなたが頑張って働いた分が、なぜ増えないのか、その仕組みを正しく知ることがとても重要です⚠️

この記事は 令和7年度税制改正大綱 をもとに、

誤解されがちな 103万円の壁 改正の真実 を、専門的な視点からわかりやすく整理しています📘

◉ 103万円の壁 から 123万円の壁 への変更の本当の意味

◉ 所得税だけが減税対象 で 住民税や社会保険料は変わらない現実

◉ 減税効果は年間5,000円〜1万円程度 にとどまる理由

◉ 113万円の壁 が実質ラインになる仕組み

◉ 大学生 主婦 扶養 150万円の壁 の最新ルール

あなたがこの記事を読むことで、

「どこまで働くと本当に得なのか」

「なぜ手取りが増えにくいのか」

「損しない年収ラインはどこなのか」

がすべてクリアになります✨

【103万円の壁は本当に消えたのか】改正の真実と誤解を整理して損しない年収

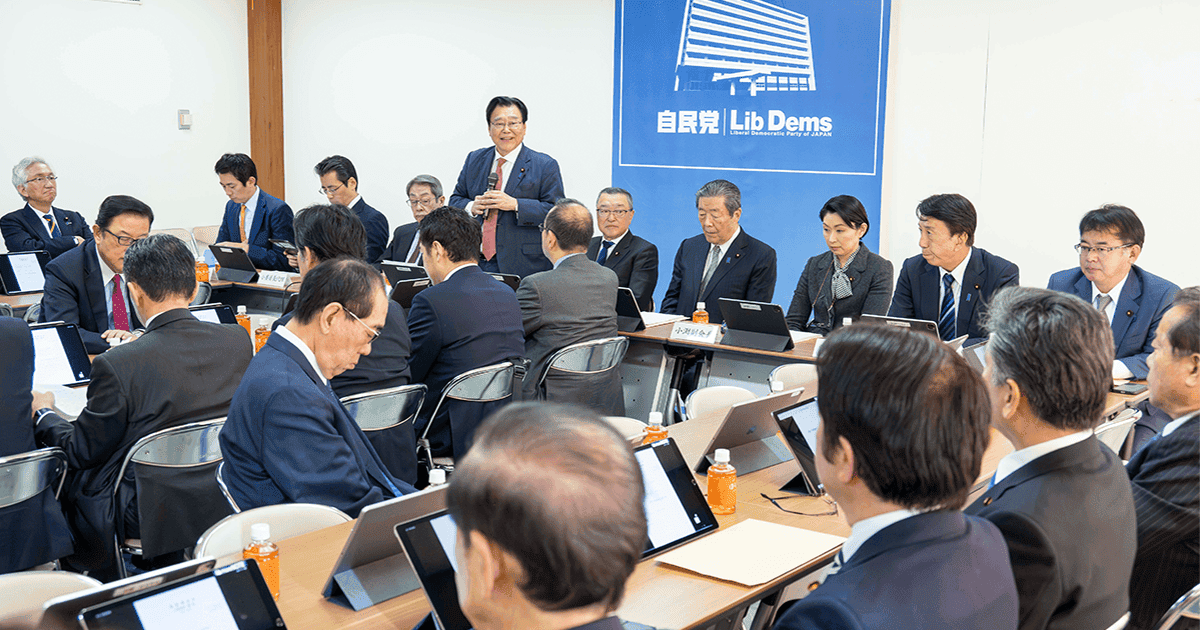

2024年12月20日、政府は「令和7年度与党税制改正大綱」を発表しました。

今年の税制改正で注目を集めたのは、「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられた点です。

一見すると大きな減税に見えますが、実際はそう単純ではありません。

その裏には、税収を減らしたくない政府と財務省の“本音”が見え隠れしています。

今回の改正で「本当に得をする人」は誰なのか?

この記事では、税制大綱の要点と減税効果の実態をわかりやすく解説します💡

◉「103万円の壁」が「123万円の壁」へ変更(ただし実質は113万円?)

◉減税の中心は“所得税”のみ、住民税や社会保険料は対象外

◉給与所得控除の増額がメインで、基礎控除の恩恵は限定的

◉政府は「減税アピール」と「税収維持」の両立を狙っている

今回の記事は上記の令和7年度与党税制改正大綱の情報を元にしています。

【注目ポイントを総整理】給与所得控除/基礎控除/社会保険の要点を初心者向け

2024年の税制改正で、「103万円の壁」が「123万円の壁」へ引き上げられることが話題となりました。

これは、基礎控除と給与所得控除の増額によるものです📈

【基礎控除と給与所得控除の変更点】非課税枠の広がりと年収別影響を一目で確認🔍

◉基礎控除が10万円アップ(48万円 → 58万円)

◉給与所得控除も10万円アップ(最低控除:55万円 → 65万円)

◉合わせて非課税限度額は120万円台に到達

表にすると以下のようになります👇

| 改正項目 | 変更前 | 変更後 | 増額 |

|---|---|---|---|

| 基礎控除 | 48万円 | 58万円 | +10万円 |

| 給与所得控除(最低) | 55万円 | 65万円 | +10万円 |

| 合計控除額 | 103万円 | 123万円 | +20万円 |

【113万円で手取りが減る理由】所得税/住民税/社会保険の三重の壁をやさしく解説⚠️

「123万円まで働いても非課税」と思うと、少し早合点かもしれません。

実際のところ、多くの人は113万円前後で課税ラインに達してしまいます。

◉所得税の計算は「収入 − 給与所得控除 − 基礎控除」で行われる

◉ただし収入が増えれば社会保険加入義務(106万/130万の壁)も発生

◉社会保険料が差し引かれると手取りが大きく減るケースも

◉結果として、実際に「損しない」ラインは113万円程度に落ち着くことが多い

【123万円まで非課税の落とし穴】広報と実務のギャップで損しない年収調整の考え方📉

今回の変更は、非課税枠が20万円拡大されたように見える一方で、

実際は社会保険料などの負担増が控えており、見た目ほどのメリットはない可能性が高いです。

◉「123万円まで働ける」という表現は、減税を大きく見せる演出の側面も

◉制度の恩恵を最大限に活かすには、“実質的な壁”を把握することが重要

【減税の体感が小さい本当の理由】期待し過ぎる前に知るべき注意点を解説

「103万円の壁が撤廃された!」と見せかけて、実際には課税ラインが少し動いただけという印象です。

特にパートタイマーや学生アルバイトの場合、収入の伸び以上に手取りが減るリスクも。

【減税の恩恵は所得税だけ】住民税と社会保険料が変わらない現実を解説

今回の改正によって恩恵を受けられるのは、あくまで「所得税」だけです。

住民税や社会保険料には一切変更がなく、影響もありません。

【控除10万円アップの効果】年収別/税率別に手取りがどう変わるかを試算📉

今回の改正では、基礎控除が10万円増加したことにより、

一定の収入層でわずかな減税効果が見られます。

下記は、年収ごとの想定減税額を所得税率別にシミュレーションした一覧です👇

| 年収 | 課税所得 | 所得税率 | 減税額 |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 111万円 | 5% | 5,000円 |

| 400万円 | 170万円 | 5% | 5,000円 |

| 500万円 | 236万円 | 10% | 10,000円 |

| 600万円 | 302万円 | 10% | 10,000円 |

| 700万円 | 371万円 | 20% | 20,000円 |

| 800万円 | 447万円 | 20% | 20,000円 |

※ 所得税率の詳細は【国税庁公式サイト】をご参照ください

【減税の実態を総まとめ】恩恵の範囲/影響の小ささ/見落とし点を整理して解説💡

◉恩恵があるのは所得税のみで、住民税・社保料には影響なし

◉多くの人にとって減税額は5,000〜10,000円にとどまる

◉「大幅減税」とは言いがたく、期待外れの声も多い

◉見た目の控除額増加よりも、実際の手取りへの影響は小さい

【大幅減税とは言い難い理由】家計へのインパクトの小ささを数字で検証🧮

今回の税制改正は、一部の所得層にはわずかな減税効果があるものの、

大多数の家庭にとっては「ほぼ影響なし」といえる内容でした。

【体感しづらい軽微な改正】何が変わり何が変わらないのかを整理して解説📌

◉減税額は年間で数千円〜1万円台とごくわずか

◉住民税や社会保険料には一切影響がない

◉扶養の壁・社会保険料の加入基準は据え置き

◉「大幅減税」という表現には違和感あり

◉期待していた手取り増にはつながりにくい

【減税アピールの裏側】政府の狙い/税収維持ロジックをわかりやすく読み解く

見た目には「控除額アップ」「壁の引き上げ」など華やかに見えるものの、

中身を見れば、実質的な恩恵は非常に小さいのが今回の税制改正の実態です。

【給与所得控除を増やした理由】基礎控除との違いと税収影響の差を比較解説📝

今回の税制改正では、基礎控除の増額が10万円にとどまった一方で、

「給与所得控除の増額」に重点が置かれたことが注目されています。

この背景には、政府が減税をアピールしつつも、税収の減少を最小限に抑えたいという

“本音”が透けて見える構造があります。

【基礎控除/給与所得控除の違い】誰が得して誰が対象外かを図解で整理💡

◉基礎控除:すべての納税者(会社員・自営業・年金受給者など)が対象

◉給与所得控除:会社員のみが対象のため、適用範囲が限定的

◉基礎控除を上げると、全国民が対象となり税収減の影響が大きくなる

◉給与所得控除の増額なら、対象者が限定され、税収インパクトを抑えられる

【見せかけ減税と税収維持のバランス】どこまで合理的なのかをわかりやすく検証💸

一見すると「控除が増えて減税された」と見えますが、

実は対象を限定することで“税収の大幅減”は避けているのが実態です。

政府としては、

◉「国民に還元した」とのイメージを出したい

◉しかし現実には、財政悪化を避ける必要もある

【扶養控除とiDeCoと150万円の壁】そのほかの注目ポイントを総チェック📌

今回の税制改正では、「103万円の壁」や所得控除の見直し以外にも、

扶養控除やiDeCoの拠出額に関する変更が盛り込まれました。

【150万円の壁の現在地】106万/130万の壁との関係と大学生の注意点を解説🎓

扶養控除の収入上限が、これまでの103万円や130万円ではなく「150万円」まで引き上げられる改正が行われました。

これにより、大学生アルバイトなどがより多く働けるようになる期待が高まっています。

しかし現実には、下記のような“見えない壁”が立ちはだかります👇

◉企業規模50人以上の職場では「106万円の壁」で社会保険加入義務が発生

◉それ以外でも「130万円の壁」を超えると扶養から外れる可能性

◉実際に恩恵を受けられる層はごく一部に限られる

【iDeCo拠出額拡大のメリット】デメリット/受取課税の注意点まで一気に解説💼

企業型DC(企業型確定拠出年金)を導入していない企業の従業員向けに、iDeCoの拠出額が拡大されました。

これは老後資産形成をサポートするという点では歓迎すべきポイントです。

ただし、以下のような注意点もあります👇

◉企業型DCのない職場のみに限定された措置

◉受取時の課税や退職金との兼ね合いによって恩恵が相殺される可能性

◉一律で「お得」とは言いにくい、人を選ぶ改正内容

【大学生と主婦は本当に得か】2025年税制改正のメリットと注意点を具体解説

2025年の税制改正では、いわゆる「年収の壁」の見直しが行われました。

特に大学生や主婦の働き方や税金の負担に直接影響する内容が含まれており、注目を集めています。

【主な税制改正の変更点】年収帯/扶養/社会保険への影響をまとめて解説📌

◉「103万円の壁」→「123万円の壁」へ

従来は年収103万円を超えると所得税が発生していましたが、今回の改正により上限が123万円まで引き上げられました。

これにより、より多くの収入を得ても所得税がかからない範囲が広がることになります。

◉「特定扶養親族控除」の拡充

19歳以上23歳未満の大学生などが対象。

年収が103万円を超えても、段階的に扶養控除が適用される仕組みに変更されました。

たとえば、年収150万円以下で最大63万円の控除が受けられるため、親の税負担を抑えることが可能です。

◉「配偶者特別控除」の適用範囲が拡大

主婦(または主夫)の年収が150万円以下であれば、配偶者特別控除が引き続き適用されます。

結果として、世帯全体の税負担が軽減される可能性があります。

【損しない年収設定の注意点】扶養と社会保険を踏まえた年収調整のコツを解説💡

◉社会保険の加入基準に要注意

年収が106万円を超えると、一定の条件で社会保険への加入が義務化されます。

その結果、手取りが減少する可能性があるため、年収設定には注意が必要です。

◉扶養控除の段階的減少に注意

年収が一定額を超えると、扶養控除額が段階的に減少します。

特に大学生が150万円を超えて働いた場合、控除対象から外れる可能性もあるため要チェックです。

【本当に得するコツはバランス】世帯最適で考える働き方と年収調整の指針⚖️

一見お得に見える今回の税制改正ですが、「収入を増やせば増やすほど得」とは限りません。

税金や社会保険料の負担増、扶養から外れるリスクを考慮する必要があります。

【誰が得して誰が注意すべきか】影響が大きい人と次の一手チェックリスト✅

今回は、税収減を最小限に抑えつつ、見た目だけ「減税」っぽくした令和7年度税制大綱について解説しました。💡

📌 主なポイント

◉ 103万円の壁 → 123万円の壁へ(実質113万円の壁)

◉ 減税効果は年間5,000円~10,000円程度で限定的

◉ 給与所得控除の増額で税収減を最小限に抑える政府の意図が明確

つまり、今回の税制改正の狙いは 「本質的な減税ではなく、税収を確保しつつ見た目だけの改革を行う」 というものだったのです。

【給与明細の謎を解く】税金と保険料の基本と節税術を学ぶ実践ガイド📘

毎月の給料明細、見て「手取り少なっ💦」と思ったことありませんか?

その原因は所得税・住民税・年金・健康保険といった天引きにあります。

給料から差し引かれる4大項目の仕組みを丁寧に解説し、

節税の具体的な方法まで網羅的に紹介します!

コメント