【完全ガイド】LIFEBOOK U938を分解して爆速化する方法🔧✨

中古で手に入れた LIFEBOOK U938 が思ったより遅い。

バッテリーがすぐ減ってストレスを感じているあなたも多いはずです😣

実はその悩み、分解と交換で一気に解決できます。

買い替えなくても快適さは取り戻せます💪✨

この記事は、数多くの 中古PC を実際に分解してきた筆者が、

LIFEBOOK U938 の性能を最大限に引き出す方法をまとめた実践ガイドです。

◉ メモリ増設 と SSD交換 で動作が劇的に高速化🚀

◉ バッテリー交換 で駆動時間が新品レベルに回復🔋

◉ Windows 11 対応モデルの強みをフル活用💻

写真付きで手順を解説するので、分解が初めてのあなたでも安心です。

必要な工具やパーツ選びのポイントも分かりやすく整理しています😊

この記事を最後まで読めば、

LIFEBOOK U938 は コスパ最強の長く使える1台 に生まれ変わります✨

重要段落へのショートカット!

📌 【写真で手順】ケース取り外し

🔜 (解体写真) Lifebook U938のケースを開く🔩

📌【写真で手順】メモリー増設

🔜 メモリー交換を「写真」で解説!📸

📌【写真で手順】SSD交換

🔜 実際にSSDを交換してみる🔧

📌【写真で手順】バッテリー交換

🔜 「写真」付きのバッテリー交換手順🔋

メモリー拡張&バッテリー交換こそがU938の強みです✌️

正確に言うと、U938は標準搭載されているメモリーは変更&拡張できません。

しかし、U939にはないメモリースロットがU938にはあるので、後でメモリー容量が大きくできるのです✌️

【完全ガイド】LIFEBOOK U938の分解/交換 メモリ/SSD/バッテリー解説

💻 Windows 11 対応 & メモリ拡張が可能な Lifebook U938 に興味を持つ方は多いでしょう。

今回は、メモリ・SSD・バッテリーの交換手順 を詳しく解説します✨

これで、超軽量の激安中古パソコン改造による爆速環境 を実現できます!

🛠 Lifebook U938はメモリ増設対応!分解できる貴重な軽量ノート

Lifebook U938はメモリ・SSD・バッテリーの交換が可能 な貴重なモデルです✨

作業は比較的簡単ですが…

⚠ ネジをなくさないように注意!

⚠ 作業スペースを整理して行いましょう!

💡 Windows11対応CPU ✕ メモリ拡張対応モデル 👇

💡 Lifebook U938の交換可能パーツまとめ|分解して性能アップ!

🔩【STEP1】裏蓋の外し方|精密ドライバーで安全に開ける方法

まずは Lifebook U938 の メモリ・SSD・バッテリー交換手順 について、詳しく解説していきます! 🚀

⚠ 注意事項

交換作業を行うことで メーカー保証が無効になる可能性 があります。

また、作業中に 本体が故障しても責任は負えません ので、自己責任で行ってください。

特に 新品の場合は保証が切れるリスク があります。

そもそも 既にメーカー保証が切れている のであれば、思い切って開けちゃいましょう✌️

開けていきなり壊れることもないです。(たぶん)

精密タイプの プラスドライバ 1つ で足ります。

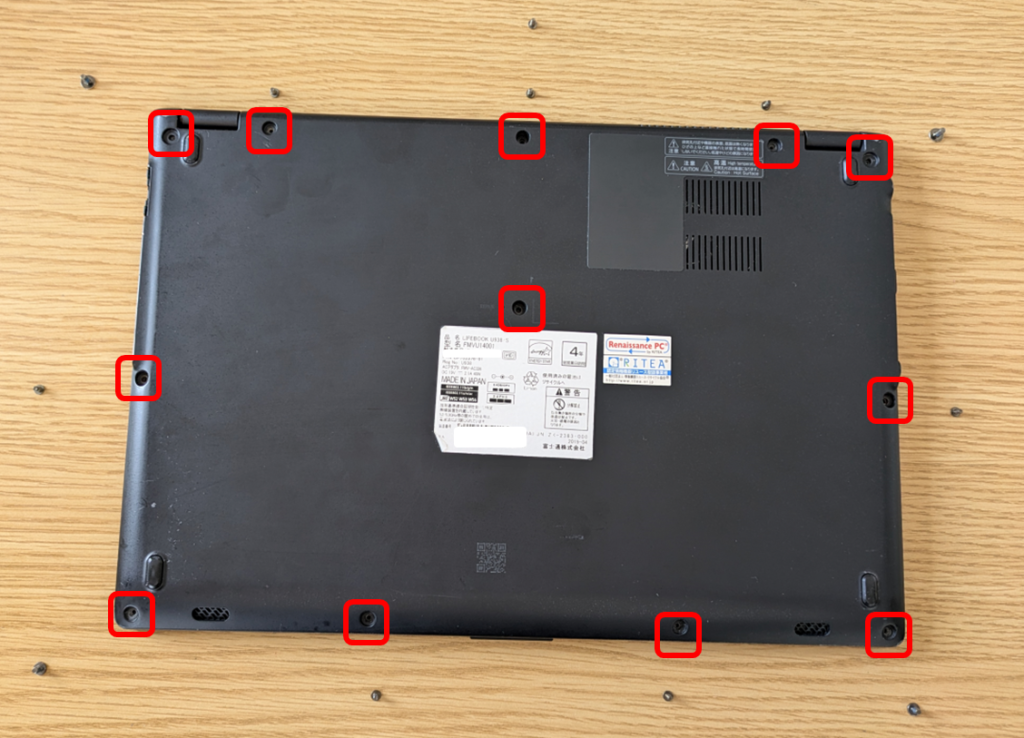

🔧【STEP2】背面ネジの外し方|保証シールを剥がすとどうなる?

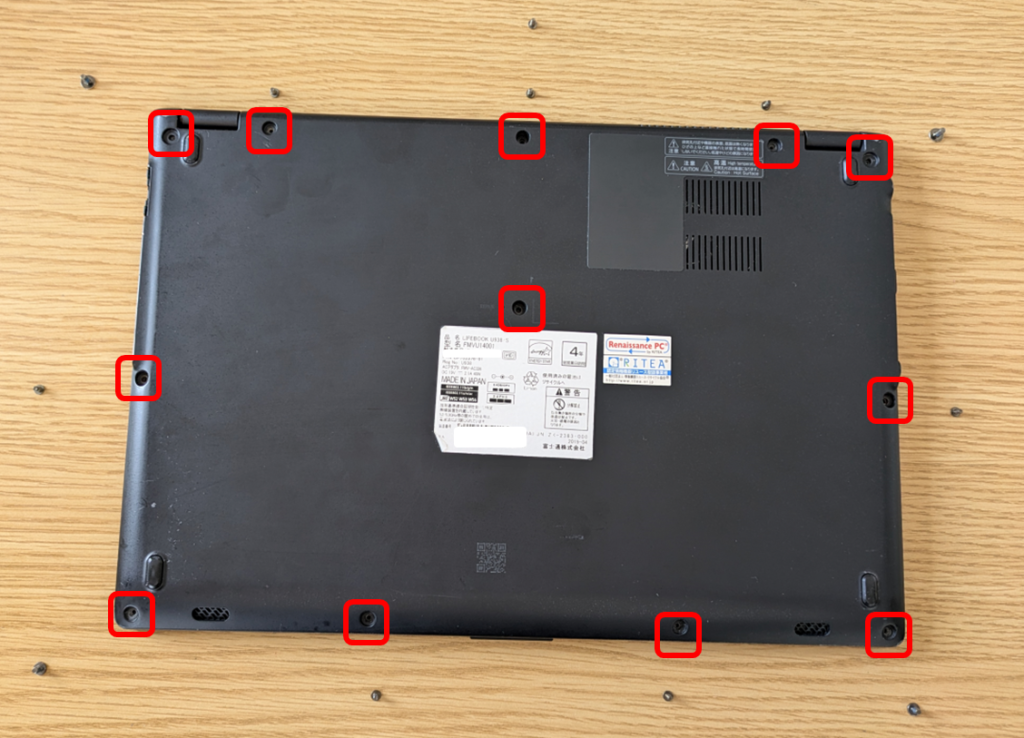

Lifebook U938 の背面には 合計 12 個のネジ があります。

そのうち、中央のネジは保証シールで隠されている ため、これを剥がす必要があります。

⚠ 注意!

保証シールを剥がすと メーカー保証が無効になる ため、これを受け入れられない場合は 自分での交換は諦めましょう 😌

下の写真で私は気にせず 剥がし済み ですが、初期状態では一番中央のネジ穴が シール封鎖 されています。

🔩【STEP3】背面カバーを安全に外す|ネジ管理のコツも解説

ネジをすべて外すと、下蓋(背面カバー)が完全に取り外せます 🎉

作業中に ネジを紛失しないように注意!

📌 ポイント

ネジは 外した場所の近くに置いておく と、元に戻すときに迷わずスムーズに作業できます 👍

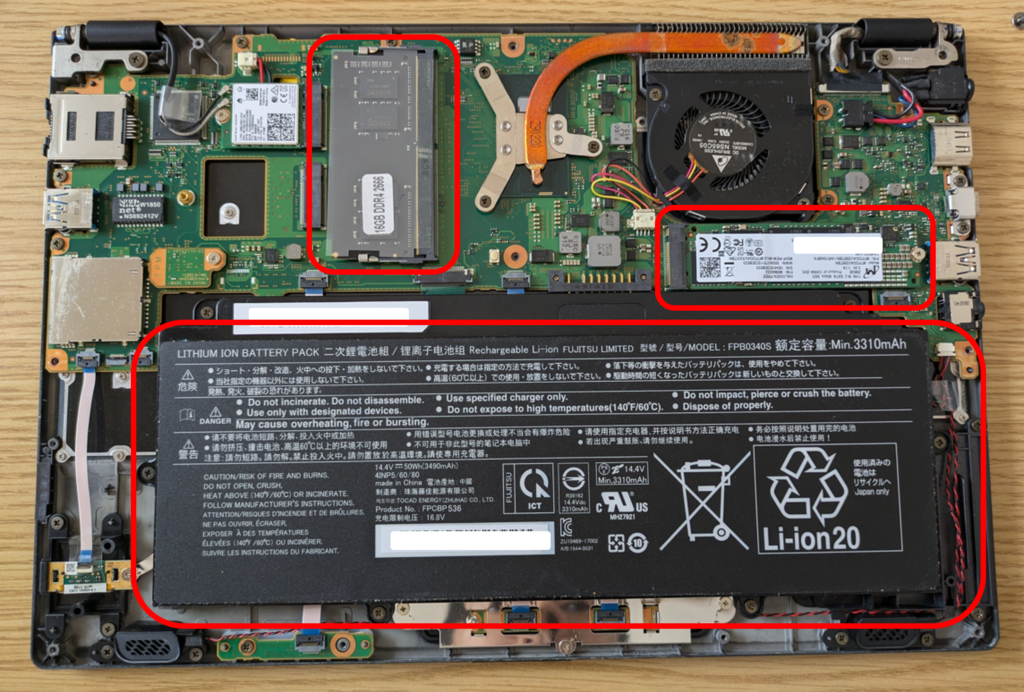

🔍 U938内部パーツの配置を確認|メモリ・SSD・バッテリーの位置

背面カバーを取り外すと、内部構造が確認できます。

📌 配置の確認

◉ 左上 👉 メモリー 💾

◉ 右上 👉 SSD 💽

◉ 下部 👉 バッテリー 🔋

それぞれの交換手順を詳しく解説していきます!

左上のメモリー拡張スロットが U939以降 では存在しません。

最初からメモリー容量の大きいパソコンを選ぶ必要があります。

【写真でわかる】LIFEBOOK U938のメモリ交換手順|差し込み・取り外し方法

💾 メモリ交換のやり方|取り外し・取り付けの注意点を写真で解説り付けの注意点

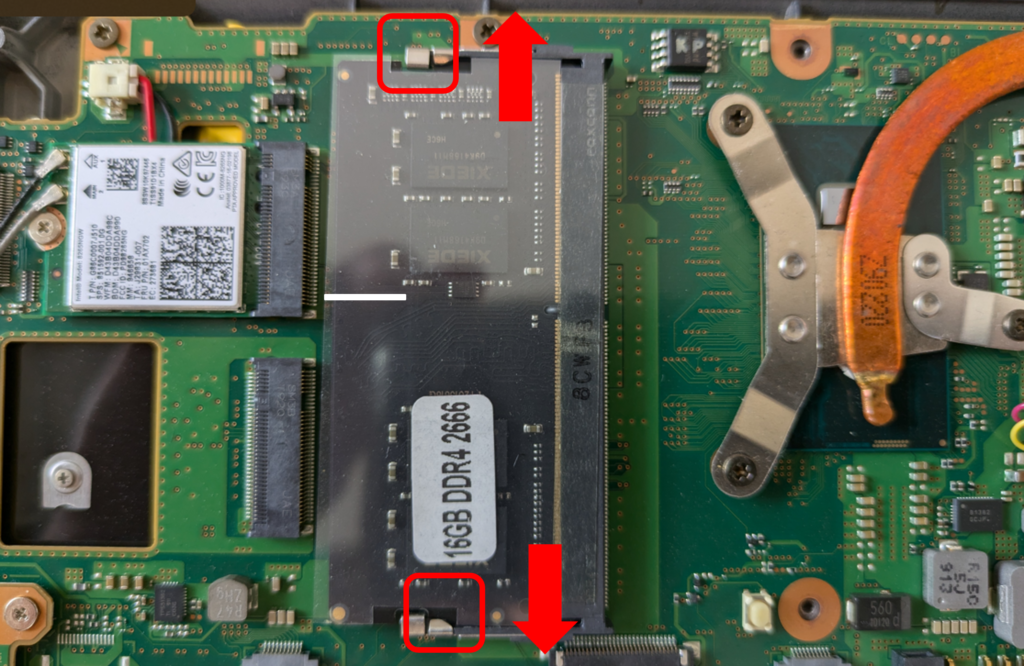

🔍 メモリー部分をズームすると、下記のような構造になっています。

💡 ポイント

🔘 無理に力を入れず、ゆっくりと持ち上げる

🔘 交換用メモリーを挿入する際は、しっかり奥まで差し込む

🔘 斜めの状態で挿入し、カチッと固定されるまで押し下げる

📌 メモリ交換後の確認方法|動作確認&差し込み例

🔍 下記のような形になり、メモリーの抜き差しが可能です。

📸 写真ではすでにメモリーが差し込まれた状態 になっています。

💡 ポイント

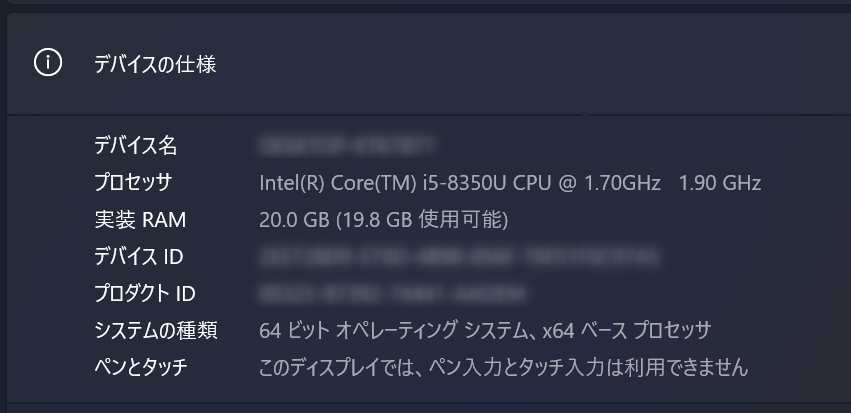

🔘 公式仕様では最大12GB ですが、実際に16GBのメモリーを追加しても動作確認済み ✅

🔘 内蔵4GB + 追加16GB = 合計20GB で快適に動作 💻

🔘 メモリー増設により、複数のアプリを同時に開いてもサクサク動くようになります 🚀

📌 Lifebook U938のメモリ選び方|DDR4で問題なし?互換性を解説

💡 実際に DDR4のメモリーを取り付けてみたところ、問題なく動作しました! ✅

🔍 なぜDDR4がおすすめ?

🔘 流通量が多く入手しやすい 🛒

🔘 DDR3よりも速度が速く、動作がスムーズ ⚡

🔘 将来的な互換性を考えても有利 🎯

📌 おすすめの16GBメモリーはこちら👇

⚠ メモリー購入時の注意点! ⚠

メモリーを購入する際は、以下の点に注意して 買い間違えを防ぎましょう ✅

❌ デスクトップ用メモリーを買わない!

💻 ノートPC用(SODIMM)のDDR4メモリー を選びましょう。

❌ 古すぎるメモリーはNG!

⏳ 遅い規格のメモリーを選ぶと、本来のパフォーマンスが発揮できません。

❌ 新しすぎるメモリーも要注意!

🔄 最新世代のメモリーは U938で対応していない可能性 があります。

💡 購入前にしっかりスペックを確認し、適切なメモリーを選びましょう! 🎯

🛠 増設メモリの確認方法|タスクマネージャーで容量チェック

メモリー増設後、正しく認識されているか を確認しましょう ✅

1️⃣ [Ctrl] + [Shift] + [Esc] を押して「タスクマネージャー」を開く

2️⃣ 「パフォーマンス」タブをクリック

3️⃣ 「メモリ」を選択し、容量を確認

これで メモリー増設が成功 したことが分かります! 🚀✨

初期メモリが4GBなので、8GBを追加すれば合計12GB。

16GBを追加すれば 合計20GB。

メモリーは PhotoShopなども多少は使う ので20GBは欲しいです。

⚠️ SSD交換で失敗しないための注意点まとめ|初心者必読

💾 SSD交換の手順と選び方|U938に最適な容量とは?

SSDは赤枠のネジ1本を外すだけ で簡単に交換可能!🔧

📌 写真では 256GB のSSDを搭載 していますが、現在は 1TB にアップグレード 済み 💡

✅ 容量の選び方

◉ 250GB → OS + アップデートで容量不足の可能性あり ❌

◉ 500GB → 一般的な用途なら十分 🆗

◉ 1TB → 大容量で安心!動画編集やゲーム用途にもおすすめ 🎮✨

💡 M.2 SSDの選び方完全版|NVMe対応・サイズ規格の確認ポイント

Lifebook U938のSSDは 2.5インチではなく、M.2タイプ です!📌

⚠ 間違えやすいポイント ⚠

✅ 接続方式:「SATA」「NVMe」「AHCI」のうち NVMeタイプ を選ぶ

✅ 端子形状:「M-Key」「B-Key」 → M-Key対応 を選ぶ

✅ サイズ:「Type 2230」「Type 2242」「Type 2260」「Type 2280」「Type 22110」 → Type 2280を選択

✅ 例えば、下記のSSD(512GB)の対応モデル です

⚠ SSD購入時の注意点! ⚠

最安のSSDを狙って M.2ではなく2.5インチSSDを買ってしまう ケースがよくありますが、Lifebook U938には取り付けできません! 🚫

✅ 正しく選ぶポイント

M.2 NVMe PCIe Type 2280 を選ぶ

SATAタイプのM.2も非対応 ❌(NVMe推奨)

2.5インチのSSDは非対応 ❌

🔧 SSD交換手順を写真付きで解説|LIFEBOOK U938対応モデル

交換用のSSDが準備できたら、以下の手順で簡単に交換できます!

1️⃣ ネジを外す 🪛

◉ SSDは 1本のネジ で固定されています。

◉ 赤枠のネジを外すと、SSDが 跳ね上がる ようになります。

2️⃣ SSDを取り外す

◉ 斜めに浮いたSSDの 先端をゆっくり引き抜く 🖐

3️⃣ 新しいSSDを取り付ける

◉ 新しい M.2 NVMe PCIe Type 2280 のSSDを 同じ角度で差し込む 💾

◉ ネジをしっかり締めて固定 🔩

⚠ SSD交換前に必ず確認!データ移行・クローン化のポイント

SSDを交換すると、 OSやデータがすべて消えてしまう ため、事前に準備が必要です! 🛠

🔹 対策方法は2つ!

1️⃣ クローン化(データを完全コピー)

◉ 既存のSSDの内容を 新しいSSDに丸ごとコピー する方法。

◉ 交換後もそのまま使えるので、設定やデータを失わずに済みます。

2️⃣ OSを再インストール

◉ クリーンインストールで Windowsを新しく入れ直す 方法。

◉ SSDが空の状態になるため、 バックアップを取っておく 必要があります。

🚀 Windows再インストール手順|U938でのクリーンインストール完全ガイド

「クローン化は面倒…😓」「OSを買うのは嫌だな…💸」と思うかもしれませんが、 すでにWindows 10や11の正規版を使っていたパソコンなら、無料でWindows OSを再インストールできます! 🎉

🔹 新規インストールのメリット

✅ クリーンな環境 でPCをリフレッシュできる

✅ 不要なソフトがなくなる ので動作が軽くなる

✅ 無料でWindowsを再インストール できる(※正規版ユーザーのみ)

🔹 手順の概要

1️⃣ Microsoft公式サイト からWindows OSのインストールメディアを作成

2️⃣ 新しいSSDに USBメモリからOSをインストール

3️⃣ ライセンス認証は自動で完了! (※同じPCならキー不要)

💡 詳細な手順は、以下の記事で解説しています👇

🔍 指紋認証が反応しない時の解決法|ドライバーの再インストール方法

Lifebook U938 などの一部ノートPCでは、指紋認証 が標準搭載されていますが、OSをクリーンインストールした場合は ドライバーを適用しないと使えない ことがあります 🛑💻

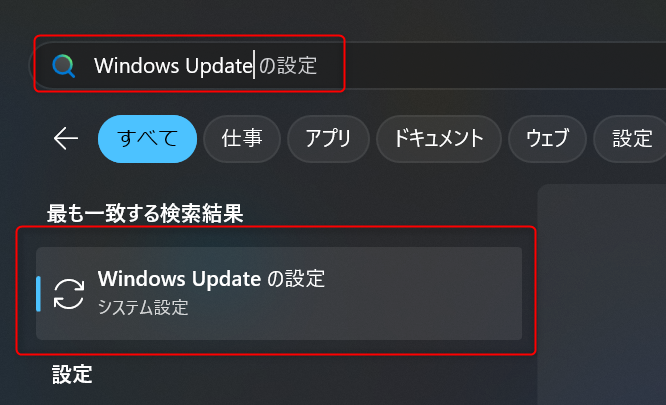

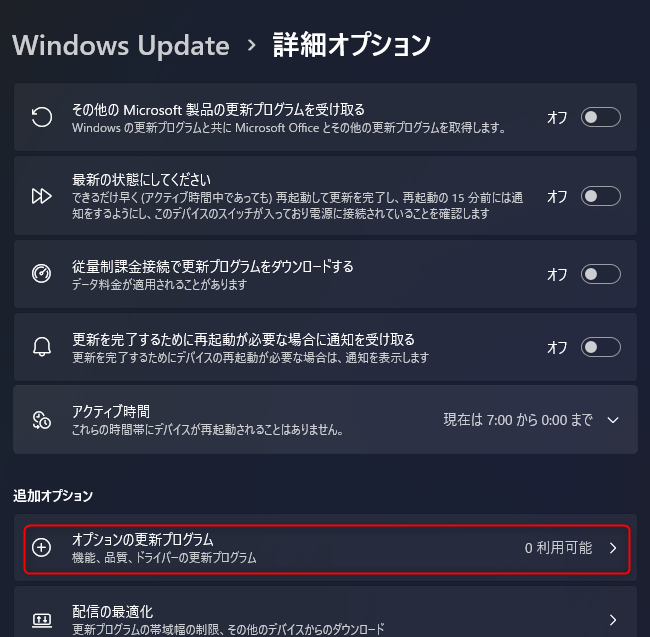

🔹 指紋認証を再有効化する方法|Windows Updateの操作手順

1️⃣ Windows Updateの設定を開く

🔍 検索バー に「Windows Update」と入力し、表示される 「Windows Updateの設定」 をクリック

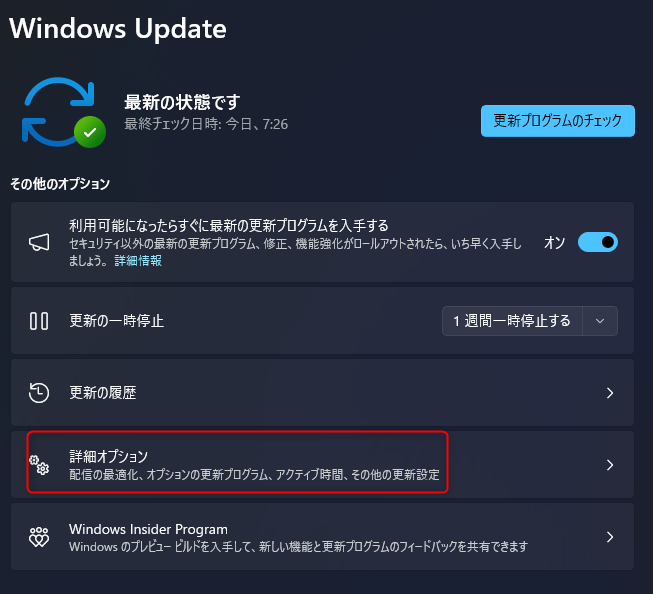

2️⃣ オプションの更新プログラムを確認する

⚙「詳細オプション」 → 「オプションの更新プログラム」を開く

3️⃣ 指紋認証ドライバーを適用

📌 「ドライバー更新プログラム」に 「Fingerprint Sensor(指紋認証センサー)」 などの項目が表示されるので、チェックを入れて 「ダウンロードしてインストール」 を選択

4️⃣ 再起動して設定を確認

✅ インストール完了後、PCを 再起動 して指紋認証が有効になったか確認する

💡 これで指紋認証が復活!

OSをクリーンインストールした場合でも、この手順で Windows標準のドライバー を適用すれば、問題なく指紋認証が使えるようになります 🎉✨

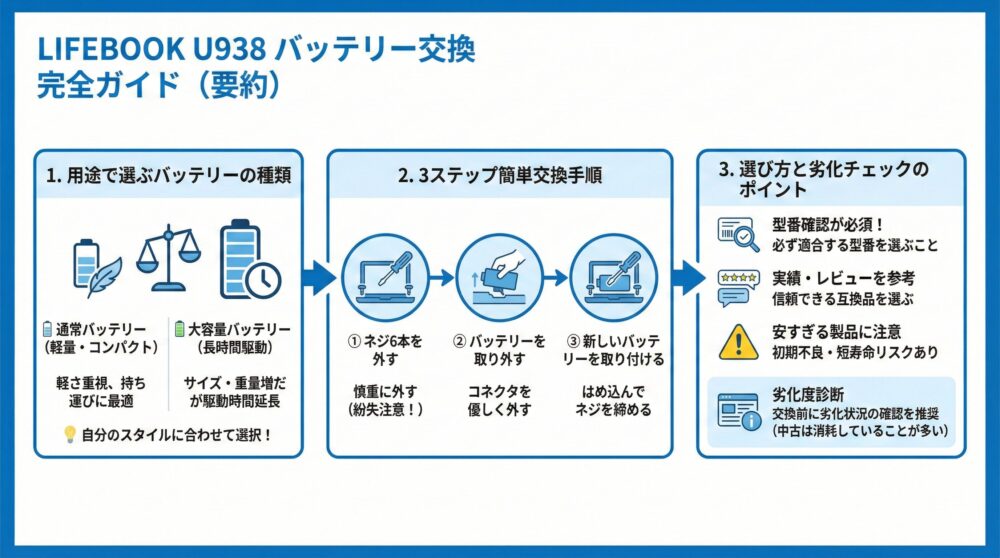

🪫 バッテリーは交換すべき?LIFEBOOK U938の劣化チェック方法

バッテリーを固定している6か所のネジ を外せば交換可能です。

💡 バッテリーの種類について

🔘 大容量バッテリー:駆動時間が長くなるが、サイズが大きく若干重くなる

🔘 通常バッテリー:コンパクトで軽量、持ち運びに最適

🔧 交換手順

1️⃣ ネジ6本を外す

🔩 バッテリー周辺のネジを外します。(ネジをなくさないよう注意!)

2️⃣ バッテリーを取り外す

📌 コネクタ部分を優しく持ち上げながら外します。

3️⃣ 新しいバッテリーを取り付ける

🔋 新しいバッテリーをはめ込み、ネジ6本を元通りに締めます。

💡 バッテリーの選び方

🔹 長時間駆動が必要なら大容量バッテリー

🔹 軽さ重視なら通常バッテリー

🔋 バッテリーの劣化度を診断|交換タイミングのチェック方法

中古パソコンを購入すると バッテリーが消耗している ことがほとんどです。

そのため、快適に使いたいなら 交換がおすすめ です!

💡 バッテリーの状態を確認する方法

「どれくらい劣化しているのか?」を把握してから交換を検討したい方は、以下の手順で確認できます👇

✅ 劣化度チェックでバッテリー交換のタイミングを判断!

✅ 交換するなら、新品バッテリーで駆動時間を大幅改善!

🔋 U938のバッテリー選び|互換性と失敗しない選定ポイント

バッテリー交換を考えている方は、「Lifebook U938 バッテリー」と検索すると多くの商品が表示されます。

基本的に適合品であれば問題なく使えますが、 実績のあるものを選びたい方は要チェック!

💡 実際に使えたバッテリーはこちら👇

✅ 私が実際に使用して問題なく動作した互換バッテリーです!

✅ 駆動時間が改善し、バッテリー持ちが新品同様に回復!

🔋 U938バッテリー交換ガイド|写真でわかる手順と注意点まとめ

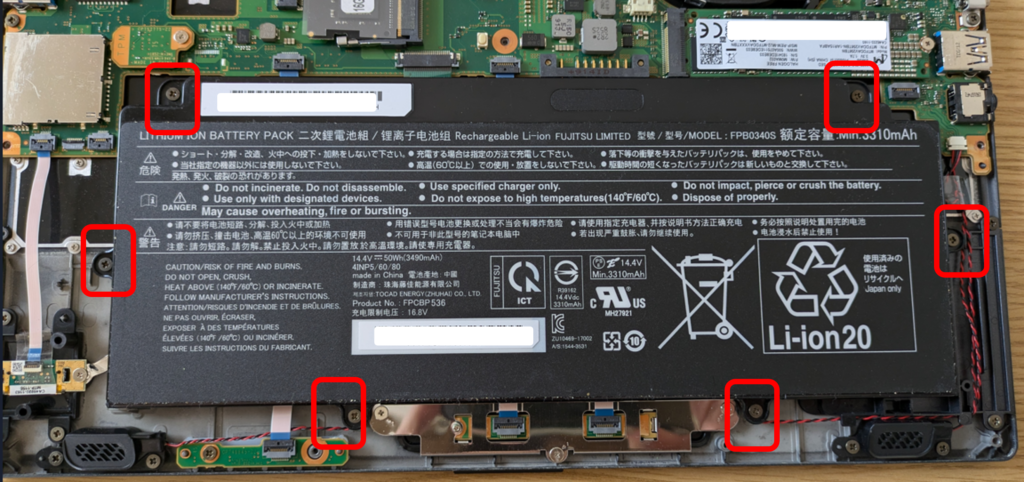

1️⃣ バッテリー固定ネジを確認|作業前に位置を把握

ケースを開いた状態で、バッテリーを固定している 6か所のネジ を確認します。

📌 ネジをなくさないように、小皿などに入れておくと安心!

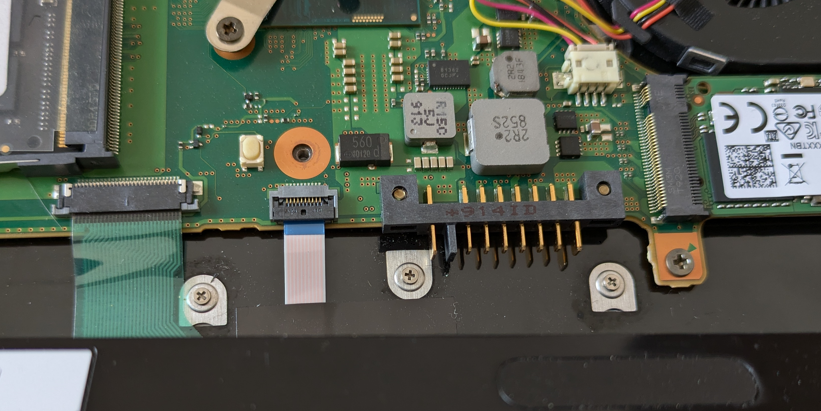

2️⃣ バッテリーの外し方|コネクタを慎重に取り外すコツ

✅ 6か所のネジを外すとバッテリーが取り外せます。

✅ バッテリーは 赤枠部分(コネクター)で接続されているため、慎重に作業しましょう!

✅ 手前を持ち上げてから、ゆっくりと引き抜くとスムーズに外れます。

3️⃣ 新しいバッテリーの取り付け|正しくはめてネジで固定!

新しいバッテリーをセットし、 コネクターをしっかり差し込みます。

その後、 6か所のネジを元通りに締めて固定!

✅ 交換後の初回起動の注意点!

バッテリーを交換した後 最初に電源を入れる際は、必ずACアダプターを接続してください!

⚠ バッテリー単体では電源が入らないため、焦らないように注意しましょう。

一度電源が入れば、その後は通常どおりバッテリー駆動が可能です。

私は知らなかった…というか 情報公開されている内容でもない ので、パソコン側を壊してしまった💦 と焦りました。

✅ ケースを元に戻す手順|ネジの取り付けと作業完了チェック

バッテリー交換が完了したら、 外したケースを元通りに戻します。

✅ ネジは合計12か所!

✅ 4隅のネジは少し大きいので、取り付け位置に注意!

【まとめ】LIFEBOOK U938は分解と交換でコスパ最強PCに生まれ変わる🚀

LIFEBOOK U938 は、中古でも手を加えることで驚くほど快適に使えるノートPCです。

本記事で解説した メモリ増設、SSD交換、バッテリー交換 を行えば、買い替え以上の満足感が得られます✨

◉ 中古PC でも分解可能で長く使える

◉ Windows 11 対応CPUと メモリ拡張 の希少性

◉ 軽量ノートとは思えない実用性能

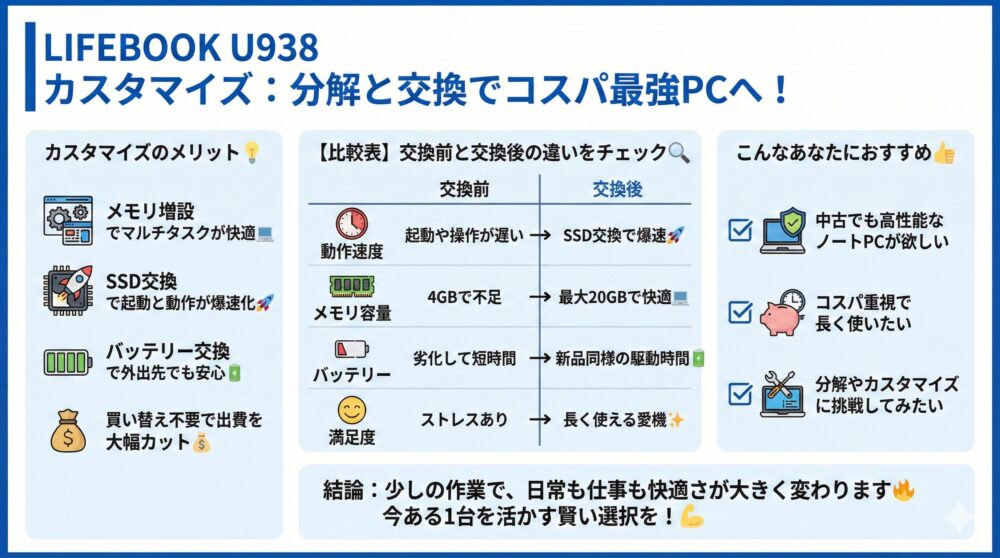

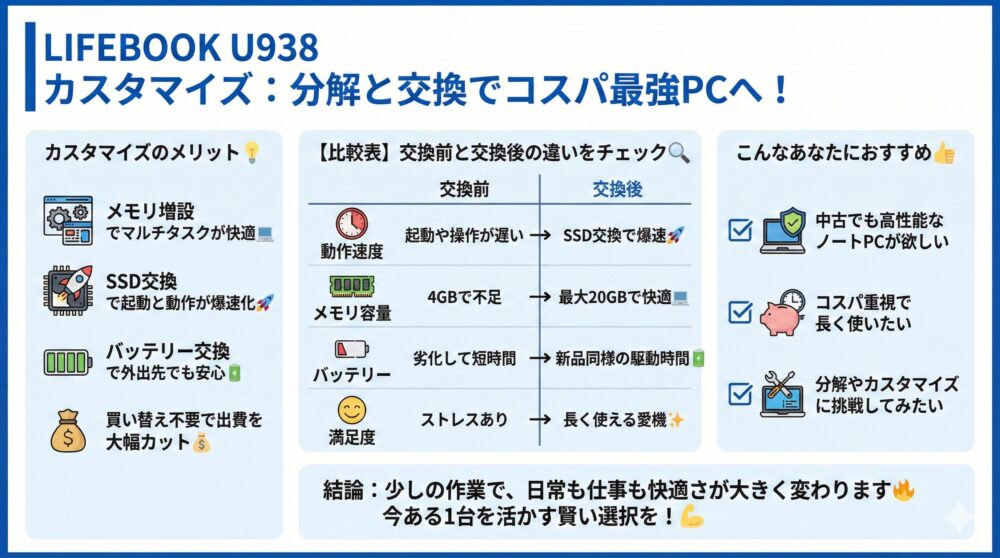

【要点整理】今回のカスタマイズで得られるメリット💡

この記事で紹介した作業は、難易度が高すぎるものではありません。

正しい手順とパーツ選びをすれば、初心者のあなたでも十分対応できます😊

◉ メモリ増設 によりマルチタスクが快適

◉ SSD交換 で起動と動作が爆速化

◉ バッテリー交換 で外出先でも安心

◉ 買い替え不要で出費を大幅カット💰

【比較表】交換前と交換後の違いをチェック🔍

| 項目 | 交換前 | 交換後 |

|---|---|---|

| 動作速度 | 起動や操作が遅い | SSD交換 で爆速🚀 |

| メモリ容量 | 4GBで不足 | 最大20GB で快適💻 |

| バッテリー | 劣化して短時間 | 新品同様の駆動時間🔋 |

| 満足度 | ストレスあり | 長く使える愛機✨ |

【こんなあなたにおすすめ】LIFEBOOK U938の分解カスタム👍

すべての人が新品PCを買う必要はありません。

LIFEBOOK U938 は、手を動かす価値がある1台です。

◉ 中古でも高性能なノートPCが欲しい

◉ コスパ重視 で長く使いたい

◉ 分解やカスタマイズに挑戦してみたい

【結論】中古LIFEBOOK U938は最強の相棒になる✨

LIFEBOOK U938 は、分解と交換で本領を発揮します。

少しの作業で、日常も仕事も快適さが大きく変わります🔥

自分での部品交換 こそ、中古パソコンを お得に長く使う最大の極意✌️ です。

Windows11対応CPU ✕ メモリ拡張対応モデル

🔹 Lifebook U938を快適に使うためのおすすめアイテム 🔹

Lifebook U938のメモリー・SSD・バッテリー交換の 作業をスムーズにするおすすめアイテムをご紹介💡

✅ 【交換用メモリー】16GB対応モデル

✅ 【NVMe M.2 SSD】爆速化するなら大容量がおすすめ!

✅ 【交換用バッテリー】新品バッテリーで駆動時間を改善!

🔗 超軽量!富士通 LIFEBOOKの選び方とおすすめモデル👇

コメント