【Google Analytics API入門】GA4データを自由に扱い分析と自動化を進めよう

Google Analyticsの画面操作だけでは、物足りないと感じたことはありませんか。

あなたも GA4 のデータをもっと自由に使い、自動でレポートを作りたいと思ったはずです。

手作業での集計や毎回同じレポート作成は、時間も手間もかかります。

特に分析を深めたいあなたほど、標準レポートの制限に悩みがちです。

そこで注目したいのが Google Analytics API です。

Google公式が提供する Data API や Admin API を使えば、信頼性の高い方法でGA4データを自在に扱えます。

この記事では、実務でAPIを使ってきた視点から、初心者でも迷わない導入手順を整理しました。

GCP準備から認証設定、Python によるデータ取得とCSV出力までを一気に理解できます。

◉ GA4 のデータを自由に取得し、分析の精度を高められる

◉ Google Analytics API でレポート作成を自動化できる

◉ Python やBIツールと連携し、業務時間を大幅に削減できる

◉ 手作業では見えなかった数値の変化に気づける

【Google Analytics APIとは】GA4データ活用で何ができるかを最短理解📘

下記の記事でご説明したとおり、Google Seach Console APIの利用に挑戦しました。

Google検索の分析はできたのですが、自分のホームページの分析にGoogle AnalyticsのAPIも使いたくなりました。

先に読んで欲しいGoogle Seach Console APIの利用手順

上記の記事と重複する箇所が多いため、今回の記事では重複箇所は一部手順を飛ばして説明します。

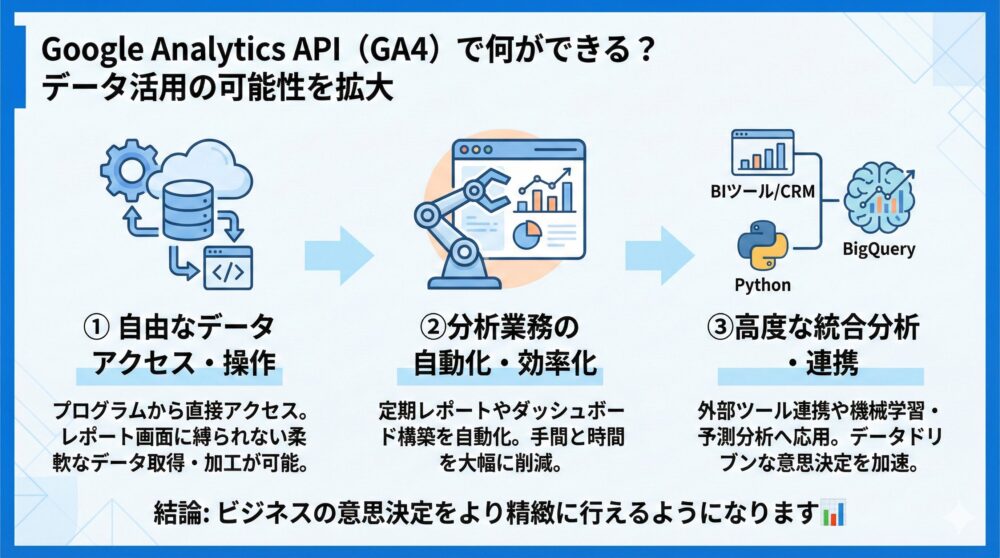

Google Analytics APIは、Google Analyticsのデータに対してプログラムからアクセス・操作できる仕組みです。

特にGA4対応のData APIを使えば、レポート画面に頼らず、自由にデータを取得・加工・連携できます。

手作業では実現が難しい高度な分析や、定期レポートの自動化を通じて、マーケティングやデータ活用の可能性が大きく広がります。

以下は、Google Analytics APIの主な活用例です👇

◉GA4の標準レポートでは難しい柔軟なデータ抽出ができる

◉自動レポートやダッシュボード構築で分析の時間と手間を大幅に削減

◉BIツールやCRMとデータ連携し、より高度な統合分析が可能

◉PythonやBigQueryと組み合わせて機械学習・予測分析にも活用できる

Search ConsoleとAnalyticsの使い分けですが、普段からWEB版をどう使っているか次第です。

Google Analyticsではページの直帰率や滞在時間、Google以外の流入などを私は確認しています。

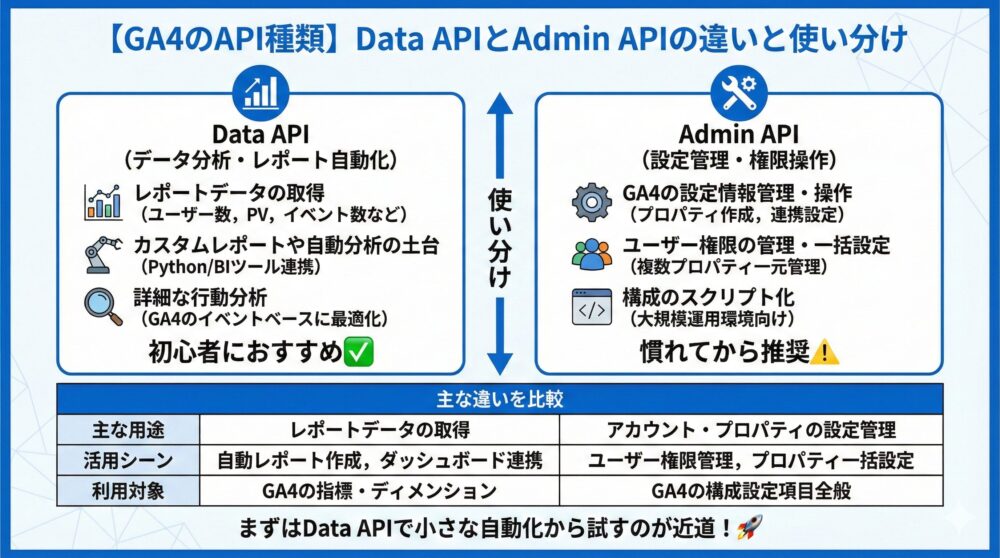

【GA4のAPI種類】Data APIとAdmin APIの違いと使い分けを整理🧭

Google Analytics APIにはいくつかの種類がありますが、特にGA4に対応するAPIとして重要なのが、Data APIとAdmin APIの2つです。

それぞれの役割を正しく理解することで、目的に合った活用が可能になります。

【Data APIとは】GA4データ取得と分析自動化の基本を初心者向けに解説📊

Data APIは、GA4のレポートデータを取得するためのAPIです。

ユーザー数やページビュー、イベント数などの指標をプログラムから自由に取得・加工できます。

PythonやBIツールと連携することで、カスタムレポートや自動分析の土台として活躍します。

GA4のイベントベースのデータモデルに最適化されているため、詳細な行動分析にも対応しています。

【Admin APIとは】GA4のプロパティと権限設定を自動管理する仕組み🔧

Admin APIは、GA4の設定情報を管理・操作するためのAPIです。プロパティの作成、ユーザー権限の管理、連携設定(Google AdsやBigQuery)などを自動で一括設定することができます。

【どちらから始める】初心者はData APIからGA4自動化を始めよう🌱

最初にAPIを触るなら、Data APIから始めるのが王道です。レポートの自動化やデータの抽出など、ニーズに直結する作業にすぐ応用できます。

以下の表は、Data APIとAdmin APIの主な違いをまとめたものです👇

| 項目 | Data API | Admin API |

|---|---|---|

| 主な用途 | レポートデータの取得 | アカウント・プロパティの設定管理 |

| 活用シーン | 自動レポート作成、ダッシュボード連携 | ユーザー権限の管理、プロパティの一括設定 |

| 利用対象 | GA4の指標やディメンション | GA4の構成設定項目全般 |

| 初心者におすすめか | ✅ はい | △ 慣れてから推奨 |

基本的にData APIの方が使いたい機能を持っています。

【データ活用の一歩】Data APIとAdmin APIの使い分けで成果を加速🚀

◉Data APIは分析・自動レポートの中心的存在

◉Admin APIは構成管理や設定の自動化に最適

◉まずはData APIを使ってGA4データの取得に慣れよう

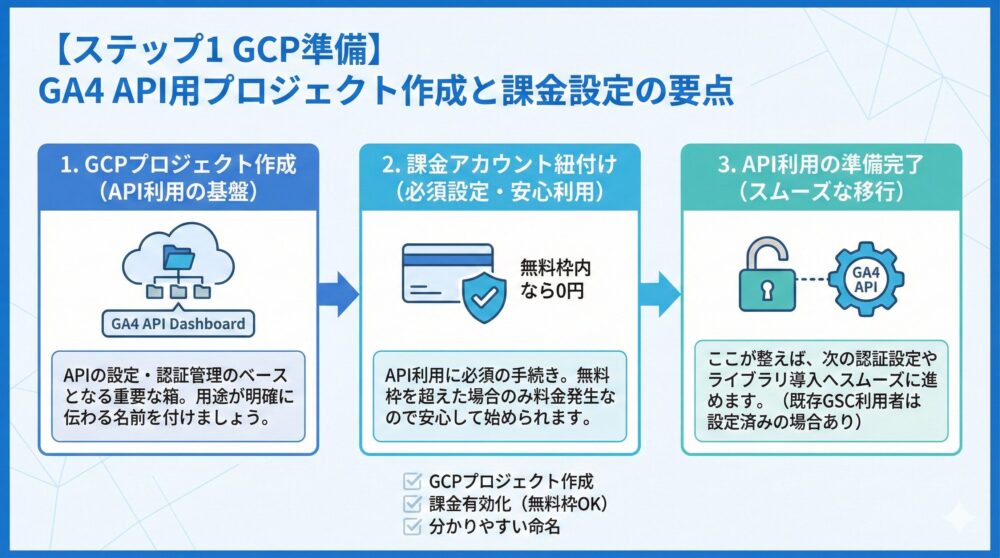

【ステップ1 GCP準備】GA4 API用プロジェクト作成と課金設定の要点✅

Google Analytics APIを利用するには、まずGoogle Cloud Platform(GCP)での環境構築が必要です。

GCPはGoogleが提供する開発者向けのクラウドサービスで、各種APIの利用管理をここで行います。

最初に行うのは「プロジェクト」の作成です。

このプロジェクトがAPI設定や認証管理のベースとなります。

APIを使うたびにこのプロジェクトに紐づける形になるため、名前は用途が明確に伝わるものにしましょう

(例:GA4 Reporting Projectなど)。

続いて、課金アカウントの紐付けが求められます。

無料枠の範囲内でも、API利用にはこの設定が必要です。

ただし、実際に料金が発生するのは利用量が無料枠を超えた場合のみなので安心して始められます。

GCP準備で押さえるべきポイントはこちら👇

◉GCPプロジェクトを作成し、API利用のベースを整える

◉課金アカウントの有効化は必須(無料トライアルクレジットがある場合も)

◉プロジェクト名は後から見てわかりやすいものに(例:GA4 API Dashboard)

Google Search ConsoleのAPIを使っていればGoogle Cloud Platformは開設済み&プロジェクト作成済み。

通常に使っているGoogleアカウントを連携すれば課金アカウントの紐づけも完了です。

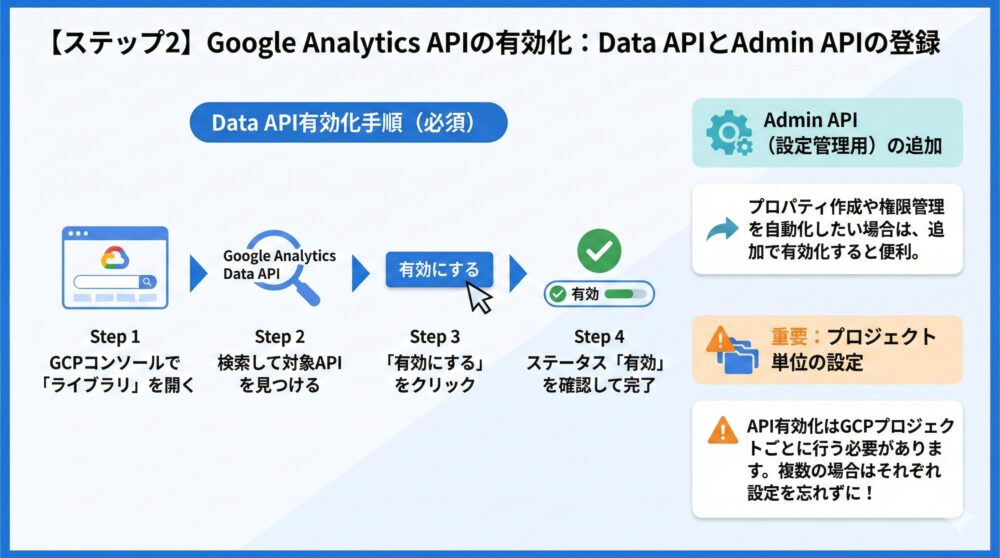

【ステップ2 API有効化】Google Analytics Data APIとAdmin APIを登録🧩

Google Analytics APIを利用するには、GCPプロジェクト上で対象のAPIを明示的に有効化する必要があります。

このステップを終えることで、プログラムからGA4データにアクセスする準備が整います。

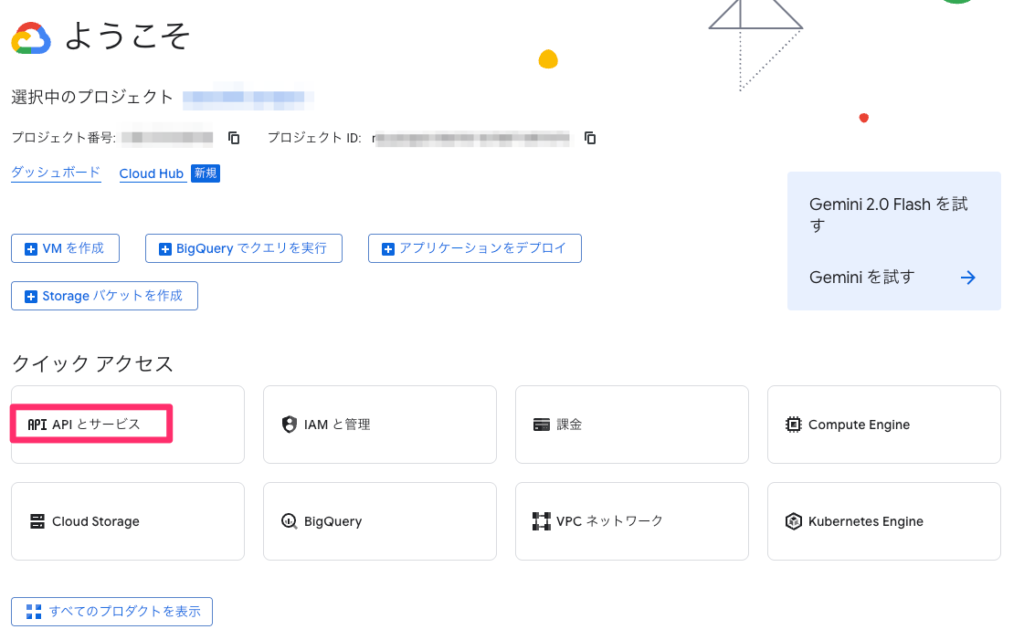

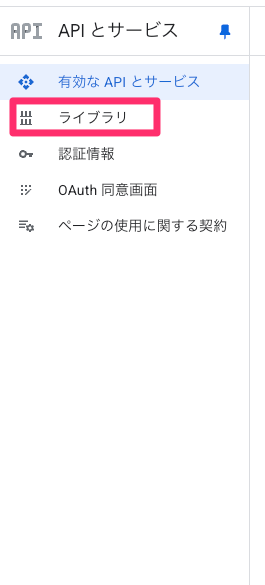

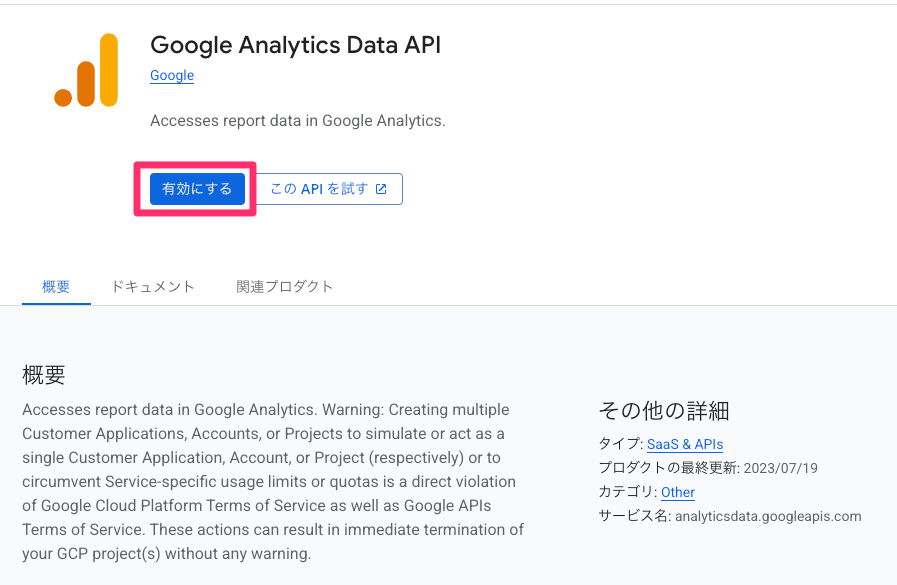

まずは、Google Cloud Consoleにアクセスし、「APIとサービス」→「ライブラリ」を開きましょう。

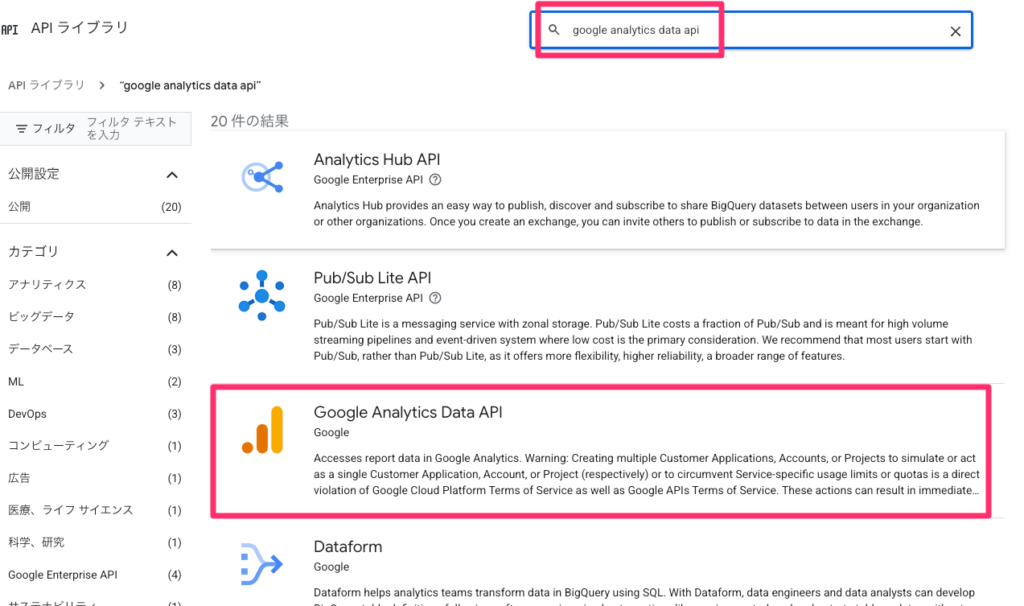

検索ボックスに「Google Analytics Data API」と入力し、対象のAPIを見つけて「有効にする」をクリックします。

この「Data API」が、GA4のレポートデータを取得するための主要APIになります。

もし将来的に、GA4プロパティの作成やユーザー権限の管理なども自動化したい場合は、「Admin API」の有効化もあわせて行っておくと便利です。

【Data API有効化手順】ライブラリ検索から有効化確認までを完了✅

1️⃣ Google Cloud Consoleのプロジェクトで「APIとサービス」を選びます

2️⃣ APIとサービスの左側のメニューで「ライブラリ」を選びます。

3️⃣ 検索ウィンドウに「google analytics data api」と入力し、「Google Analytics data API」を選びます。

4️⃣ Google Analytics Data APIが表示されるので「有効にする」を選びます。

5️⃣ Google Analytics Data APIの画面でステータスが「有効」になっていれば成功です。

押さえておきたいポイントは以下の通りです👇

◉Google Analytics Data APIをライブラリから検索して有効化

◉Admin APIは設定管理が必要なときに追加で有効化する

◉APIの有効化はプロジェクトごとに行う必要があるので忘れずに

【ステップ3 認証選択】OAuth2.0とサービスアカウントの違いを整理🔐

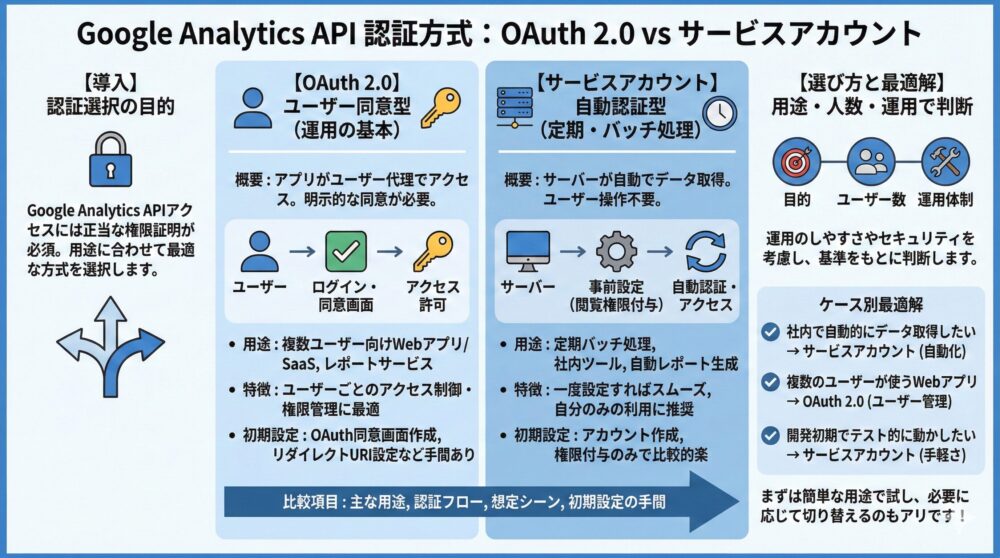

Google Analytics APIにアクセスするには、正当な権限を証明するための「認証設定」が必要です。

ここでは、OAuth 2.0とサービスアカウントという2つの主要な認証方式から、用途に合った方法を選びます。

【OAuth2.0】ユーザー同意でGA4アクセス委任を行う運用の基本🧑💻

OAuth 2.0は、アプリケーションがユーザーの代理としてGA4データにアクセスするための認証方式です。

ユーザーはログインし、アクセスを許可する明示的な同意操作が必要です。

【サービスアカウント】定期取得とバッチ処理に最適なGA4自動認証⏱️

サービスアカウントは、ユーザーの操作なしでサーバーが自動的にデータ取得できる認証方法です。

たとえば、定時バッチ処理でレポートを生成したいケースや、社内ツールで定期的にGA4データを取得したい場合に使います。

一回登録してしまえば後が楽なので、自分のみ利用であれば、サービスアカウントがオススメです。

【認証の選び方】用途と人数と運用から最適な認証方式を判断🧠

以下の表は、2つの認証方式の違いをわかりやすく整理したものです👇

| 比較項目 | OAuth 2.0 | サービスアカウント |

|---|---|---|

| 主な用途 | ユーザーの同意を必要とするWebサービス | 自社内での自動化処理やバッチ処理 |

| 認証フロー | 毎回ユーザーによるログイン・同意が必要 | 事前設定だけで自動で認証可能 |

| 想定シーン | 複数ユーザーが利用するSaaS、ダッシュボード | 社内ツール、定期レポート生成スクリプトなど |

| 初期設定の手間 | OAuth同意画面の作成、リダイレクトURI設定など | サービスアカウント作成、権限付与のみ |

【ケース別の最適解】社内自動化と外部提供で認証方式を使い分け📌

◉社内で自動的にデータを取得したい → サービスアカウント

◉複数のユーザーが使うWebアプリを開発中 → OAuth 2.0

◉開発初期でテスト的に動かしたい → サービスアカウントが手軽

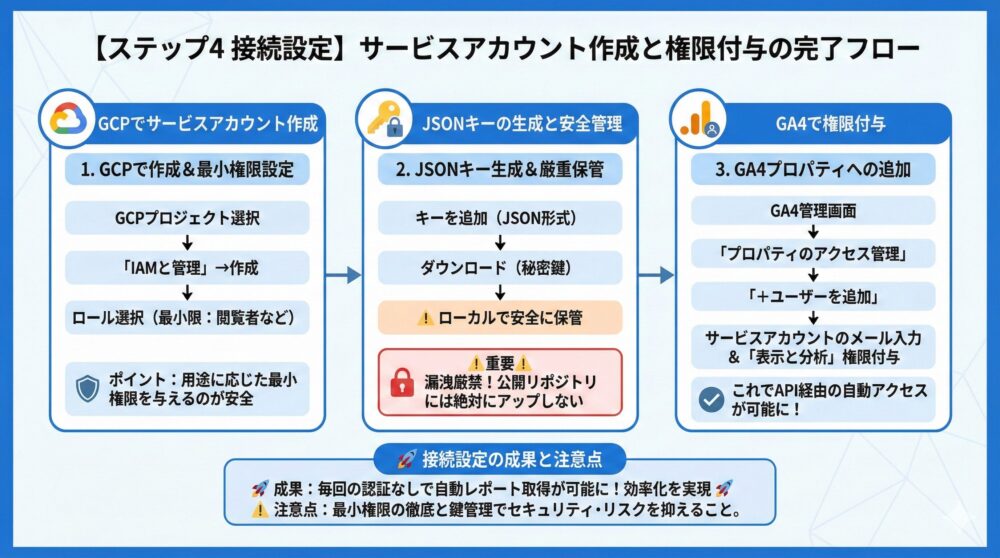

【ステップ4 接続設定】サービスアカウント作成と権限付与を完了🔗

サービスアカウントを使えば、ユーザーの手を介さずにGoogle Analytics APIへ自動的にアクセスできます。

ここでは、GA4プロパティと安全に連携させるための具体的な設定手順を解説します。

【GCPで作成】サービスアカウント作成と最小権限ロール設定の要点🛠️

まずは、Google Cloud Platform (GCP) にログインし、該当のプロジェクトを選択します。

左側のメニューから「IAMと管理」→「サービスアカウント」に進み、「サービスアカウントを作成」をクリックしましょう。

サービスアカウントの追加手順は、下記のページ🔻

✅ サービスアカウントの追加ステップ

【鍵の安全管理】JSONキー生成と保管で漏えいを防ぐ実践ルール🔒

サービスアカウント作成後、「キーを管理」から新しいキーを追加し、キータイプに「JSON」を選びます。

この操作により、認証に必要な秘密鍵(JSONファイル)がダウンロードされます。

このファイルは認証トークンのようなものであり、万が一漏洩すると外部から不正アクセスされる危険があります。

クラウドストレージにアップせず、ローカルの安全な場所に保管しましょう。

鍵(キー)の追加手順は、下記のページ🔻

✅ 鍵(キー)の追加ステップ

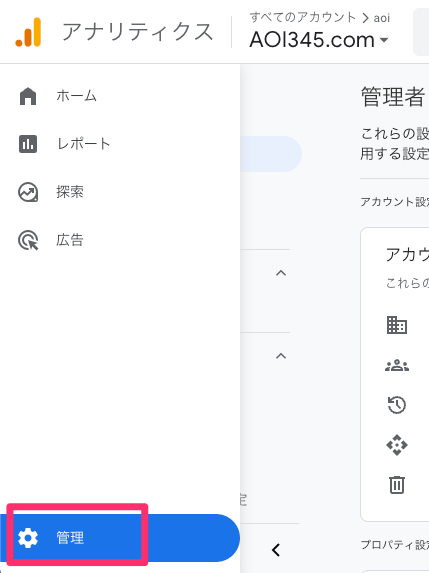

【GA4で権限付与】プロパティアクセス管理で閲覧権限を追加する手順👀

最後に、Google Analyticsの管理画面でこのサービスアカウントにGA4プロパティの閲覧権限を付与します。

GA4の「管理」メニューから「プロパティのアクセス管理」を選び、

「+」ボタン →「ユーザーを追加」をクリックして、サービスアカウントのメールアドレスを入力します。

アクセス権限は「表示と分析(閲覧者)」を選べばOKです。

【ユーザー追加手順】アクセス管理でメール追加と役割設定を確認✅

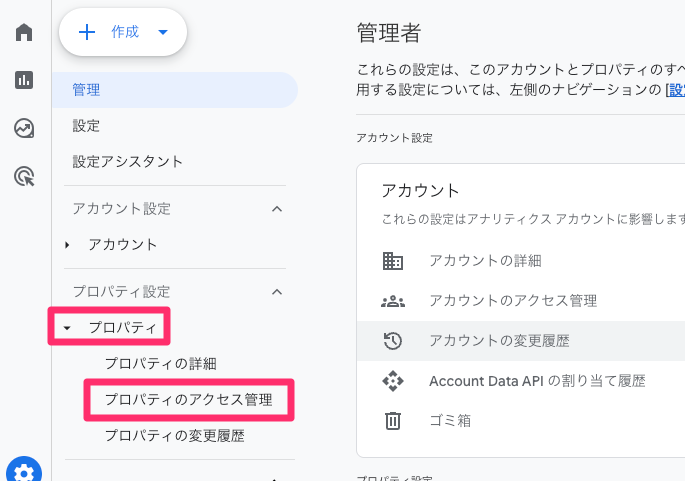

1️⃣ アナリティクスの左のメニューから「管理」を選びます。

2️⃣ 管理メニューから「プロパティ」を選んだ後で、「プロパティのアクセス管理」を選びます。

3️⃣ プロパティのアクセス管理で右上に表示される「+」を選びます。

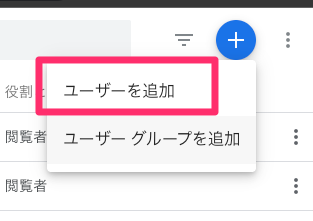

4️⃣ ポップアップメニューが表示されるので「ユーザーを追加」を選びます。

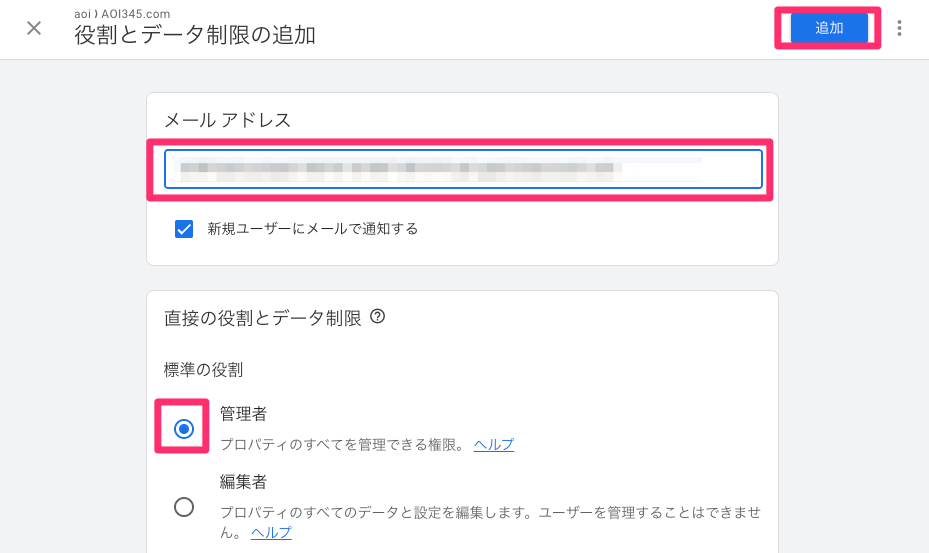

5️⃣ 役割とデータ制限の追加で「メールアドレス」(IAMサービスアカウント)を入力し、「役割」を選択、「追加」ボタンを押します。

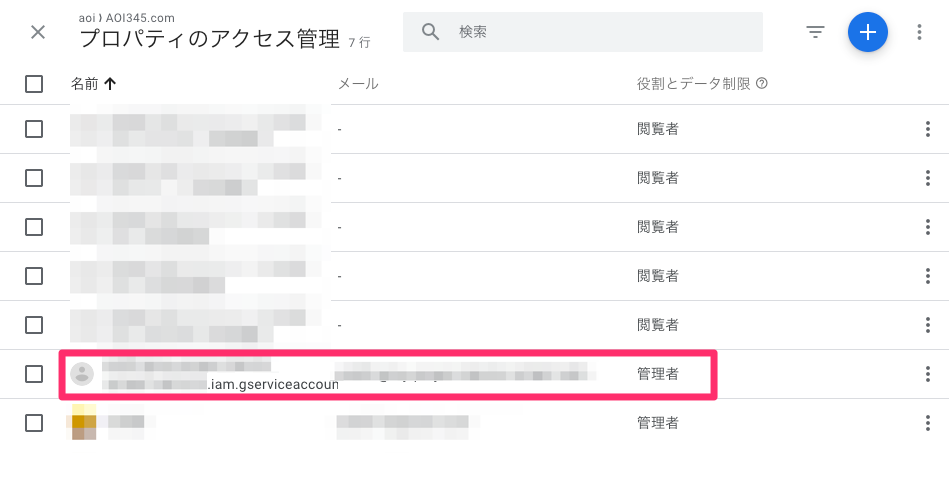

6️⃣ プロパティのアクセス管理一覧に「IAMサービスアカウントのメールアドレス」が追加されていれば成功です。

【設定の注意点】最小権限と鍵管理と監査ログでリスクを抑える⚠️

◉GCPでサービスアカウントを作成し、最小限の権限を割り当てる

◉JSONキーは非常に重要。誤って公開リポジトリにアップしないこと

◉GA4側でサービスアカウントに「表示と分析」権限を必ず付与する

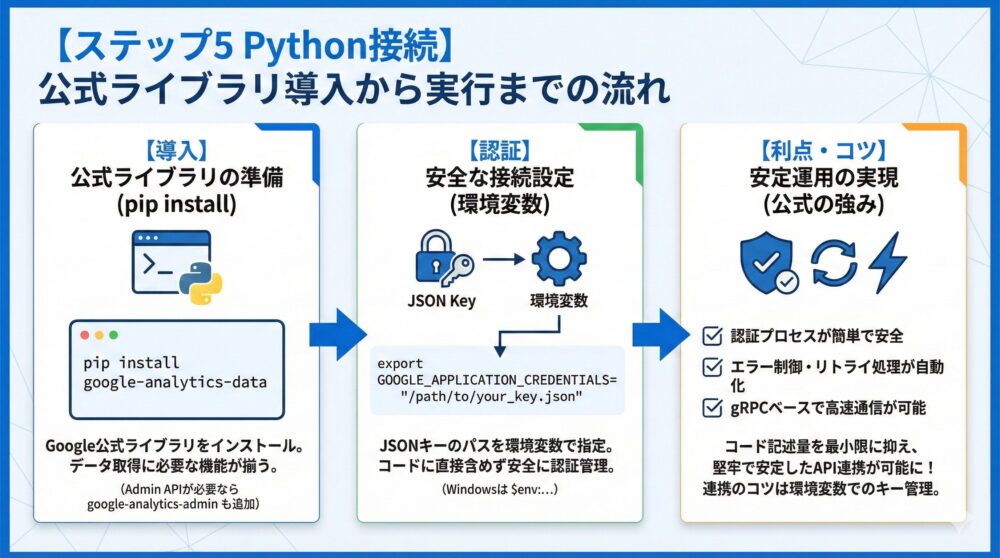

【ステップ5 Python接続】公式ライブラリ導入から実行までを解説🐍

Google Analytics Data APIを活用するには、Python環境に専用のクライアントライブラリを導入するのが最も効率的です。

Google公式が提供するライブラリを使えば、認証やリクエスト処理がシンプルかつ堅牢になります。

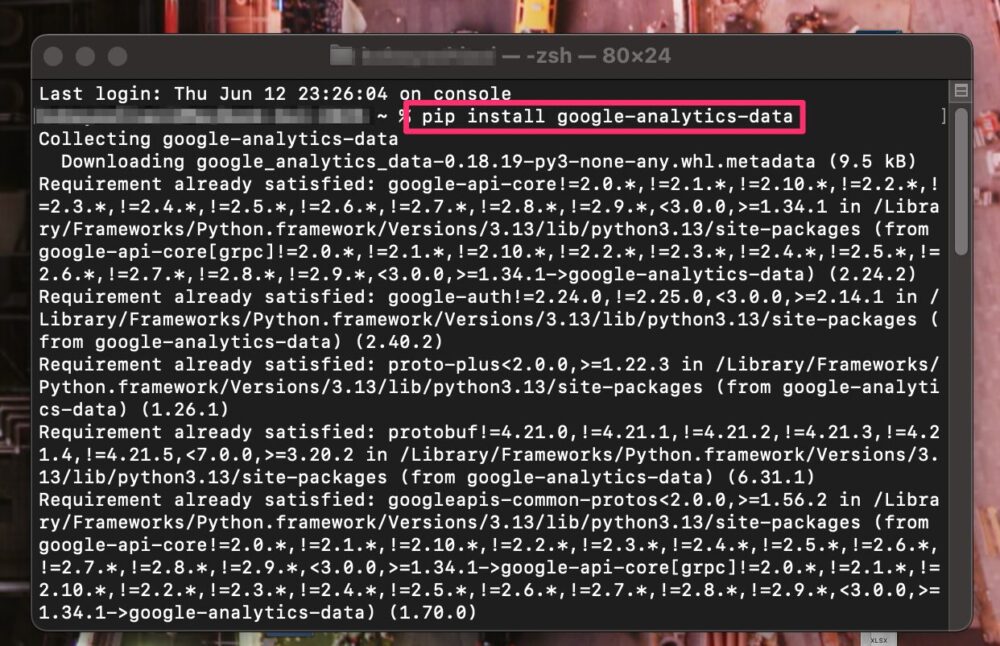

【ライブラリ導入】pipでgoogle-analytics-dataとpandasを準備💽

PythonでGoogle Analytics Data APIを扱うには、まず次のコマンドでライブラリをインストールします。

pip install google-analytics-data

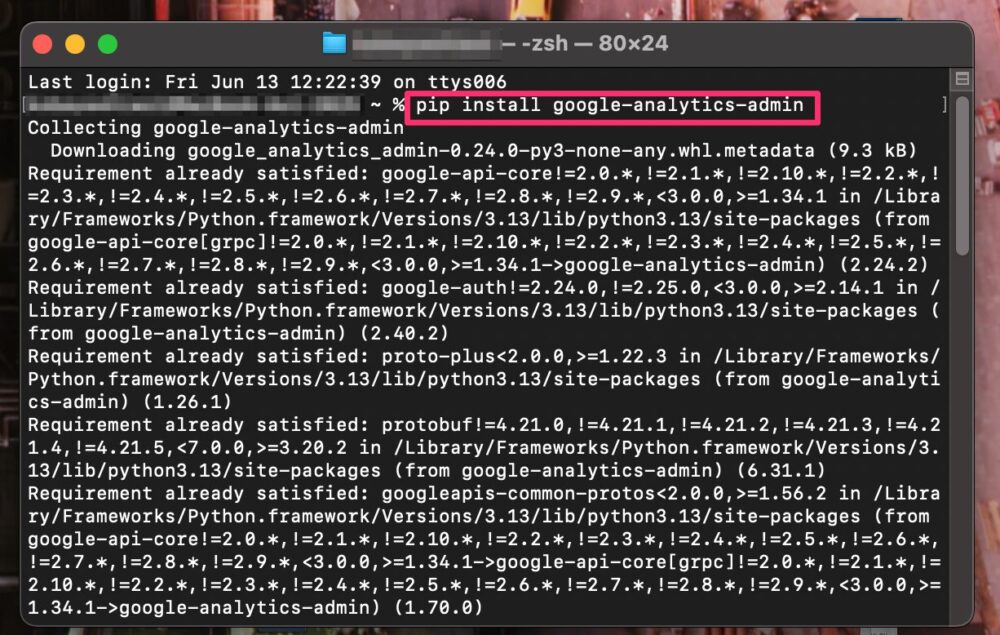

Admin APIも必要であれば、以下を追加でインストールできます。

pip install google-analytics-admin

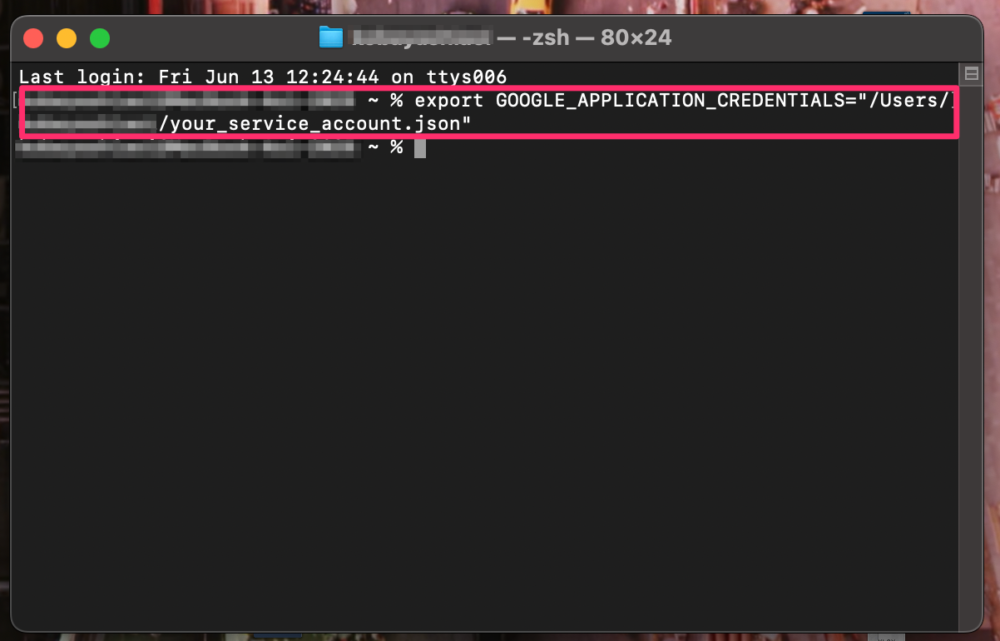

【認証の指定】環境変数設定でJSONキーを安全に読み込む方法🧩

認証には、ステップ④で取得したJSONキーを環境変数として設定します。

これにより、スクリプト側で認証ファイルをハードコーディングせずに安全に扱うことが可能になります。

私は面倒なので、Pythonファイルとjsonファイルを同じフォルダに置いて、プログラムの中でJSONキーファイル名を指定してます。

Linux/macOSのターミナルでは以下のように入力します。

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/Users/user_name/your_service_account.json"

Windows(PowerShell)の場合は次のようになります。

$env:GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="C:¥Users¥user_name¥your_service_account.json"

【公式ライブラリの利点】認証簡素化とリトライ対応で安定運用🏅

Googleの公式クライアントライブラリを使うことで、以下のような利点があります👇

◉HTTPリクエスト処理やエラー制御が自動化されている

◉認証プロセスが簡単で安全に実装できる

◉リトライ処理なども組み込まれており堅牢な構造

◉gRPCベースで高速な通信が可能(一部環境)

【連携のコツ】命名と例外処理とクォータ配慮で失敗を減らす✨

◉google-analytics-dataライブラリは最初にインストールしておく

◉JSON認証ファイルは環境変数で指定し、コードに含めない

◉公式ライブラリを使うと、API連携の安定性がグッと向上する

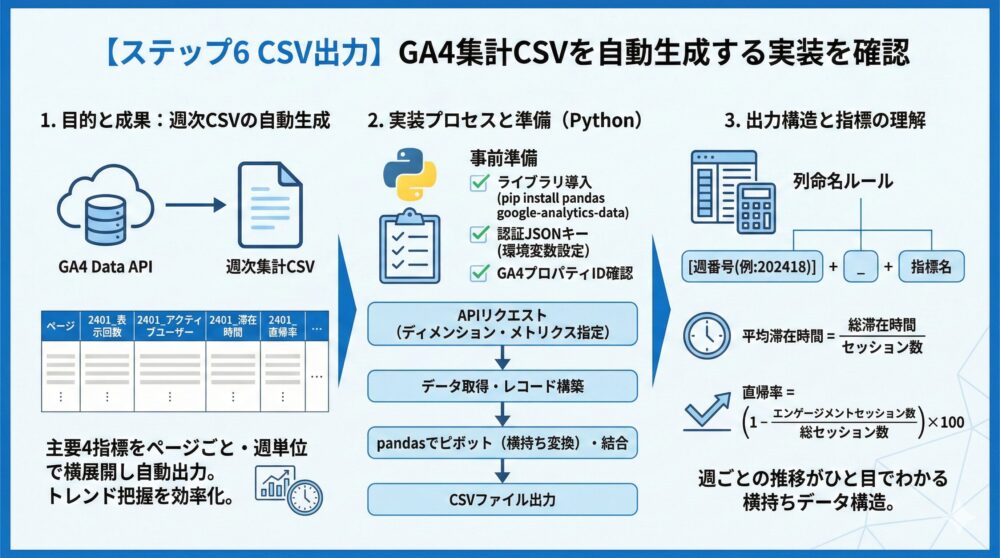

【ステップ6 CSV出力】GA4集計CSVを自動生成する実装を確認🧪

Google Analytics Data API(GA4) を使えば、ページごとの「表示回数」「アクティブユーザー」「滞在時間」「直帰率」を、週単位で自動的にCSV出力できます📊

マーケターやWeb担当者にとって、週次でのトレンド把握やレポート作成を一気に効率化できる強力な武器です。

【CSV構造】出力カラムと週別横展開の完成イメージを先取り✅

以下のように、各メトリクスが週別に横展開された形で出力されます。

| ページ | 01_表示回数 | 02_表示回数 | … | 24_表示回数 | 01_アクティブユーザー | … | 24_直帰率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| /top | 1240 | 1190 | … | 1103 | 840 | … | 35.6 |

| /contact | 230 | 212 | … | 198 | 160 | … | 68.4 |

| /blog/article1 | 310 | 295 | … | 280 | 220 | … | 42.1 |

👇 指標は以下の4種類です

◉週番号_表示回数

◉週番号_アクティブユーザー

◉週番号_滞在時間(秒)

◉週番号_直帰率(%)

pandasを未導入の人は、ターミナルアプリで下記のコマンドにより事前にpandasを導入しておきましょう。

pip install google-analytics-data pandas【Pythonコード】GA4 Data APIで週次CSVを自動出力する方法✅

鍵jsonファイル、YOUR-GA4-PROPERTY-IDは、自分の環境に応じた値を記載する必要があります。

鍵jsonファイルはPythonファイルと同じフォルダに置いておくjsonファイル名を記載するだけでOKなので楽です。

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient

from google.analytics.data_v1beta.types import RunReportRequest, DateRange, Dimension, Metric

import pandas as pd

import datetime

import os

# ★ 設定項目

WEEK_COUNT = 23 # ← 直近何週分を取得するか

PROPERTY_ID = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"

os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"] = "your_service_account.json"

# 日付計算

end_date = datetime.date.today()

start_date = end_date - datetime.timedelta(days=WEEK_COUNT * 7)

# クライアント初期化

client = BetaAnalyticsDataClient()

# リクエスト定義

request = RunReportRequest(

property=f"properties/{PROPERTY_ID}",

dimensions=[

Dimension(name="pagePath"),

Dimension(name="week")

],

metrics=[

Metric(name="screenPageViews"),

Metric(name="activeUsers"),

Metric(name="userEngagementDuration"),

Metric(name="sessions"),

Metric(name="engagedSessions")

],

date_ranges=[DateRange(start_date=str(start_date), end_date=str(end_date))]

)

# レポート取得

response = client.run_report(request)

# レコード構築

records = []

for row in response.rows:

page = row.dimension_values[0].value

week_label = row.dimension_values[1].value

views = int(row.metric_values[0].value)

users = int(row.metric_values[1].value)

duration = float(row.metric_values[2].value)

sessions = int(row.metric_values[3].value)

engaged = int(row.metric_values[4].value)

avg_time = duration / sessions if sessions else 0

bounce_rate = (1 - engaged / sessions) * 100 if sessions else 0

records.append({

"ページ": page,

"週": week_label,

"表示回数": views,

"アクティブユーザー": users,

"平均滞在時間(秒)": round(avg_time, 2),

"直帰率(%)": round(bounce_rate, 2)

})

# DataFrameへ変換

df = pd.DataFrame(records)

# ピボットして週を列に変換(横持ち)

df_views = df.pivot(index="ページ", columns="週", values="表示回数").add_suffix("_表示回数")

df_users = df.pivot(index="ページ", columns="週", values="アクティブユーザー").add_suffix("_アクティブユーザー")

df_time = df.pivot(index="ページ", columns="週", values="平均滞在時間(秒)").add_suffix("_滞在時間")

df_bounce = df.pivot(index="ページ", columns="週", values="直帰率(%)").add_suffix("_直帰率")

# 結合して最終データフレーム

df_final = pd.concat([df_views, df_users, df_time, df_bounce], axis=1).reset_index()

# CSVに保存

df_final.to_csv("ga4_weekly_metrics.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")

print("✅ ga4_weekly_metrics.csv を出力しました。")

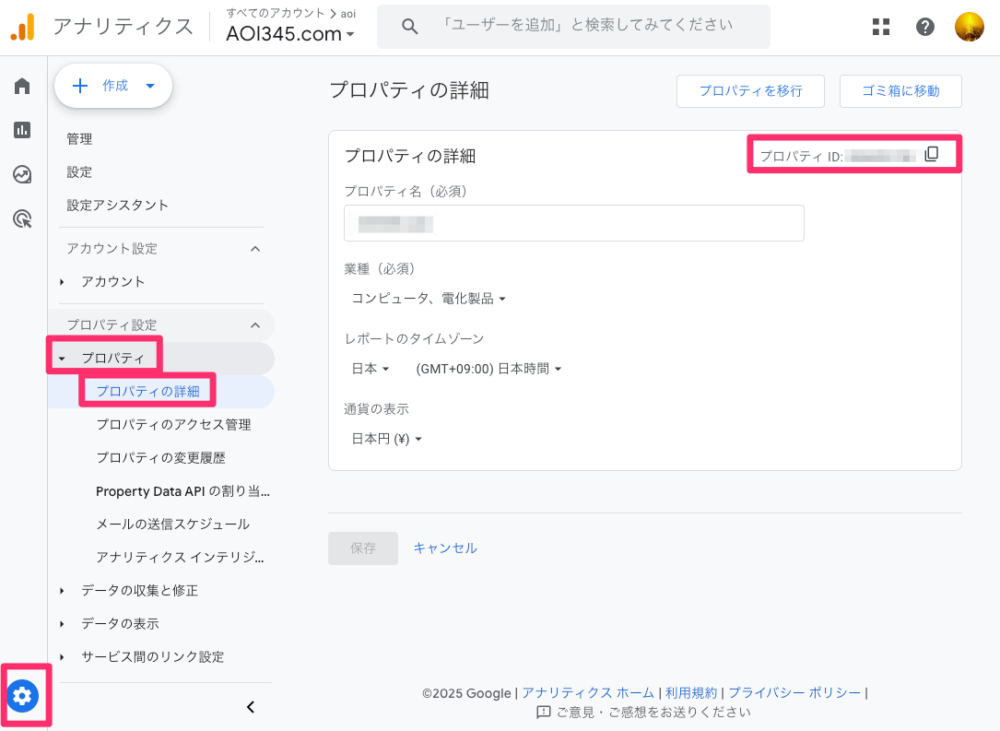

「管理」→「プロパティ」→「プロパティの詳細」を選び、右上の「プロパティID」を確認する

【出力の押さえ所】列命名と週番号と指標の見方を整理する🧠

◉列名は「週番号_指標名」の形式(例:週202418_滞在時間)

◉ページごとの横持ちデータで、週ごとの推移がひと目でわかる

◉週番号はGA4のweekディメンションで取得(例:202418=2024年 第18週)

◉「滞在時間」はuserEngagementDuration ÷ sessionsで計算

◉「直帰率」は1 – engagedSessions ÷ sessionsで算出

【レスポンス理解】ディメンションとメトリクス構造を正しく把握📦

APIから返ってくるレスポンスには、指定したディメンションとメトリクスの値が行ごとに格納されています。

今回の例では、response.rows に各日付とその日のユーザー数が1行ずつ格納されているイメージです。

【実行前の確認】プロパティIDと鍵と依存関係をまとめて再点検📝

◉property_idに正しいGA4プロパティIDを設定しているか

◉環境変数(GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS)が正しく設定されているか

◉ライブラリのインポートとインストールが完了しているか

【初実行の体験】GA4データ取得が成功する瞬間を体験しよう✨

◉コードからGA4データが取得できる瞬間を体験できる

◉手動でのデータ抽出から解放される可能性を実感できる

◉今後のレポート自動化・可視化につながる大きな第一歩

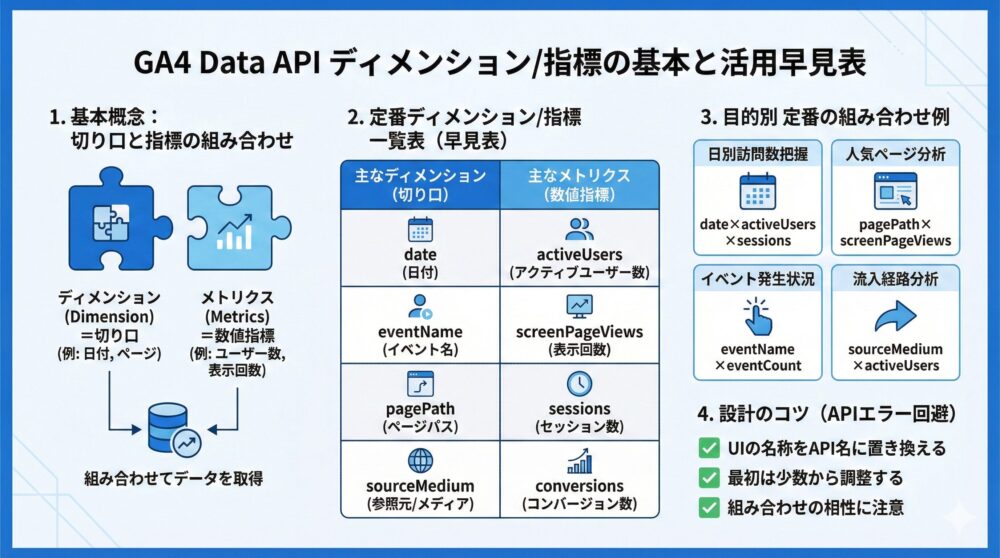

【ディメンション/指標一覧】初心者が迷わない早見表を用意📚

Google Analytics Data APIでデータを取得するには、ディメンション(切り口)とメトリクス(数値指標)を適切に組み合わせて指定する必要があります。

これはGA4の管理画面でレポートを作成する際と同じ考え方です。

【定番一覧表】よく使うディメンションと指標を一括整理🗂️

| 種類 | API名 | UI上の名称(日本語) | 説明内容 |

|---|---|---|---|

| ディメンション | date | 日付 | イベント発生の日付(YYYYMMDD形式) |

| ディメンション | eventName | イベント名 | ユーザーが実行したイベントの名称 |

| ディメンション | pagePath | ページパス | 表示されたページのパス(例:/products/a) |

| ディメンション | city | 市区町村 | ユーザーのアクセス元の市区町村 |

| ディメンション | sourceMedium | 参照元 / メディア | トラフィックの流入元と媒体の組み合わせ |

| ディメンション | defaultChannelGroup | デフォルトチャネルグループ | 自動分類された流入チャネルのカテゴリ |

| メトリクス | activeUsers | アクティブユーザー数 | 特定期間中に訪問した一意のユーザー数 |

| メトリクス | screenPageViews | 表示回数(ページビュー) | 表示されたページまたはスクリーンの総数 |

| メトリクス | sessions | セッション数 | ユーザーの訪問回数 |

| メトリクス | eventCount | イベント数 | 実行されたイベントの総回数 |

| メトリクス | conversions | コンバージョン数 | 計測されたコンバージョンイベントの回数 |

【目的別の組み合わせ】流入と行動と成果の定番セットを紹介🎯

「訪問数を日別に把握したい」

→ ディメンション:date × メトリクス:activeUsers, sessions

「どのページが一番見られているかを分析したい」

→ ディメンション:pagePath × メトリクス:screenPageViews, activeUsers

「どのイベントが多く発生しているかを知りたい」

→ ディメンション:eventName × メトリクス:eventCount, conversions

「ユーザーの流入経路を分析したい」

→ ディメンション:sourceMedium, defaultChannelGroup × メトリクス:activeUsers, sessions

【設計のコツ】相性チェックと少数指定でAPIエラーを防ぐ🧩

◉UIで見慣れた指標をAPI上の名称に置き換えて使うと迷わない

◉1つのクエリに含めるディメンション・メトリクスは少数から始めて調整

◉相性の悪い組み合わせだとエラーになることもあるため注意

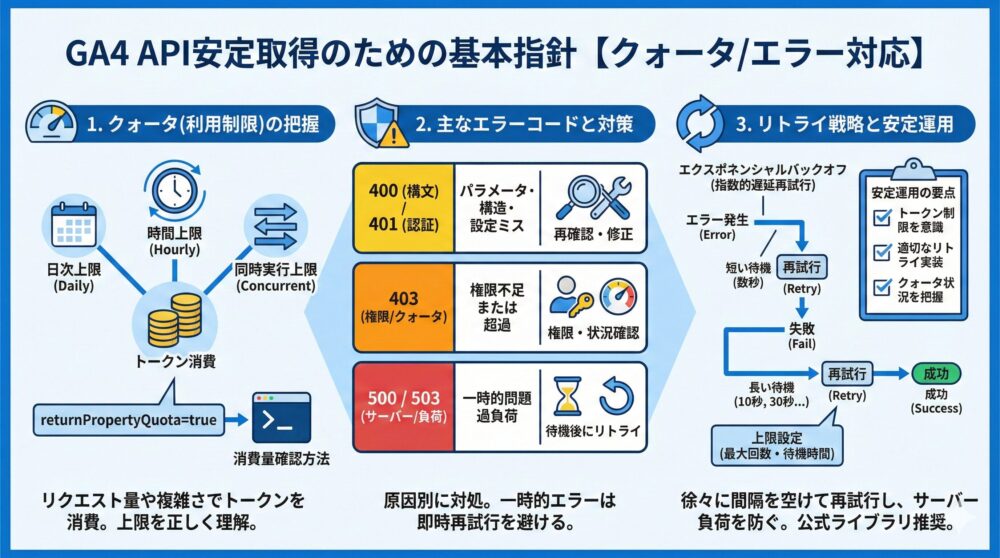

【クォータ/エラー対応】GA4 APIを安定取得するための基本指針⚠️

Google Analytics Data APIを安定的に運用するためには、利用制限(クォータ)とエラーハンドリングの仕組みをしっかり理解しておくことが重要です。

APIは便利な反面、無制限にアクセスできるわけではなく、適切な制御と配慮が求められます。

【クォータ基礎】日次と時間と同時実行の上限を正しく把握📏

クォータ(Quota)とは、APIに対して1日や1時間あたりに送信できるリクエスト数や処理量の制限のことです。

リクエスト内容の複雑さや取得件数によって「トークン」という単位で消費量が決まる仕組みになっています。

主な制限項目には以下のようなものがあります。

| クォータ項目 | 説明 |

|---|---|

| プロパティごとの1日あたりのトークン数 | 同一GA4プロパティへのリクエスト総量制限 |

| プロパティごとの1時間あたりのトークン数 | 短時間での連続アクセス制限 |

| 同時リクエスト数の上限 | 複数リクエストの並列処理制限 |

| プロジェクトごとの全体制限 | 同一GCPプロジェクトからの集中的なアクセス制限 |

通常の用途では上限に達することは少ないですが、頻繁な自動取得や大量データの取得では注意が必要です。

【エラーコード対策】400/401/403/500/503の原因と対処法🛡️

APIの使用中に遭遇しやすい代表的なエラーコードと対策を以下にまとめます👇

| エラーコード | 意味 | 対処法 |

|---|---|---|

| 400 | リクエストの構文エラー | パラメータや構造を再確認(綴りや型など) |

| 401 | 認証失敗 | サービスアカウントやトークン設定を再確認 |

| 403 | 権限不足 または クォータ超過 | GA4側の権限付与・トークン制限の状況を確認 |

| 500 | サーバー内部エラー | 一時的な問題。時間を置いてリトライする |

| 503 | サービス利用不可(過負荷など) | リトライ間隔を空ける。エクスポネンシャルバックオフを実装する |

【リトライ戦略】指数バックオフと上限設定で安定取得を実現🔁

エラーが出たときに重要なのが、適切なリトライ処理です。

その代表的な手法が「エクスポネンシャルバックオフ(指数的遅延再試行)」です。

これは、リトライ間隔を徐々に長くして再試行を行う仕組みで、サーバーへの過負荷を防ぎつつ、成功率を高めます。

◉初回は数秒間隔でリトライし、失敗が続く場合は10秒→30秒…と伸ばしていく

◉最大リトライ回数や待機時間の上限も決めておくと安全

【安定運用の要点】権限最小化と監視とログで障害を未然防止🔍

◉1日・1時間あたりのトークン制限を超えないよう意識する

◉403や503などのエラーは適切にリトライ処理を実装する

◉クォータ状況を把握しておくことで、予期せぬ停止を防げる

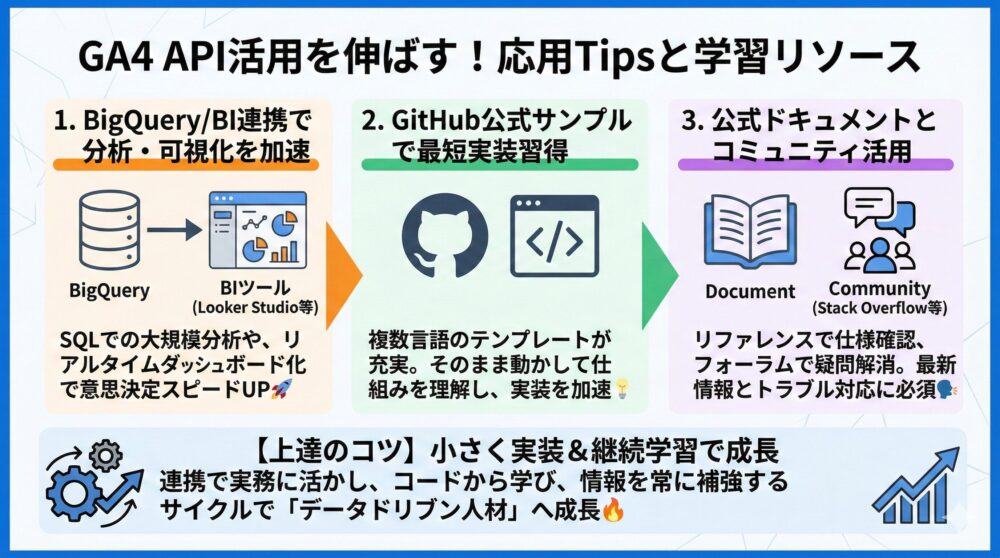

【応用Tips/学習】GA4 API活用を伸ばす学習リソースまとめ📈

Google Analytics APIを使い始めたばかりの方でも、基本を押さえた後はさらに便利な使い方や深い学習リソースに目を向けることで、活用の幅を一気に広げることができます。

このセクションでは、実務に役立つ応用テクニックやおすすめの学習素材を紹介します。

どれも現場での分析・自動化に直結するノウハウばかりです。

【BigQuery/BI連携】GA4データを可視化し分析と運用を加速🚀

Google BigQueryと連携すれば、GA4の生データをSQLで直接分析できます。

Data APIでは取得できない行レベルの詳細データや大量データの処理が可能になるため、大規模分析や機械学習にも適しています。

また、Looker Studio(旧Data Portal)やTableauなどのBIツールと組み合わせることで、ダッシュボード化やKPIの可視化が可能に。

API経由で取得したデータをリアルタイム更新させれば、意思決定のスピードも格段に上がります。

【GitHub活用】公式サンプルでGA4 API実装を最短習得💡

GoogleはGitHub上に公式のサンプルコード集を多数公開しています。

中には、PythonやNode.jsなど複数言語の例が揃っており、初心者でもそのまま動かして仕組みを理解できるようになっています。

◉よく使われるクエリパターンのテンプレートが多数

◉BigQueryやFirebaseなどとの統合例も充実

◉ライブラリのバージョンアップにも即対応している

【ドキュメント活用】疑問解消と最新情報を効率よく追う方法🗣️

Googleの公式ドキュメントは、Data APIやAdmin APIのリファレンスだけでなく、導入ガイドやベストプラクティスも充実しています。

一通り目を通しておくことで、トラブル時にも安心して対処できるようになります。

さらに、Stack OverflowやGoogle Analytics公式フォーラムには、同じ悩みを持つユーザーの質問・解決例が多数掲載されています。

◉困ったときは検索すれば大体解決できる

◉新機能やAPI変更の情報もいち早くキャッチ可能

◉投稿することで自分の理解も深まる

【上達のコツ】小さく実装し振り返り自動化で習熟する方法🔁

◉BigQueryやLooker Studioとの連携で実務に活かす力を伸ばす

◉GitHubのコードから学び、実例を自分の用途に落とし込む

◉公式ドキュメントとユーザーコミュニティで最新情報を常に補強する

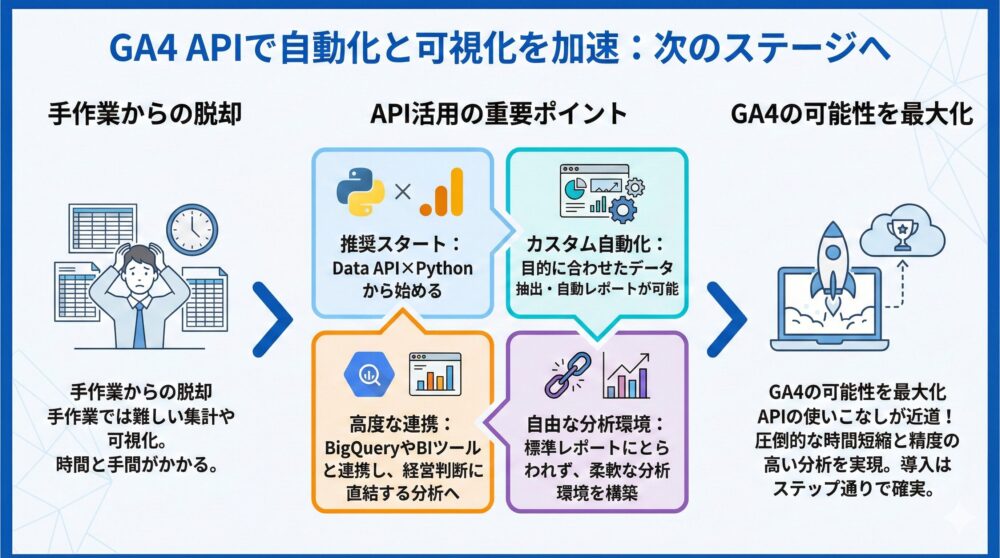

【次のステージ】GA4 APIで自動化と可視化を本格的に加速🚀

Google Analytics APIを使えば、GA4のデータをより自由かつ効率的に活用できます。

手作業では難しかった集計や可視化も、API経由の自動化や外部ツール連携により一気にスマート化できます。

技術的な設定はやや複雑ですが、一度仕組みを構築すれば圧倒的な時間短縮と精度の高い分析が実現できます。

◉最初の一歩は「Google Analytics Data API」×「Python」からがおすすめ

◉自社の目的に合わせたデータ抽出と自動レポートが可能に

◉BigQueryやBIツールと連携すれば、経営判断に直結する分析もできる

◉標準レポートにとらわれず、自由な分析環境を構築できる

◉APIの使いこなしこそが、GA4を最大限活用する近道!

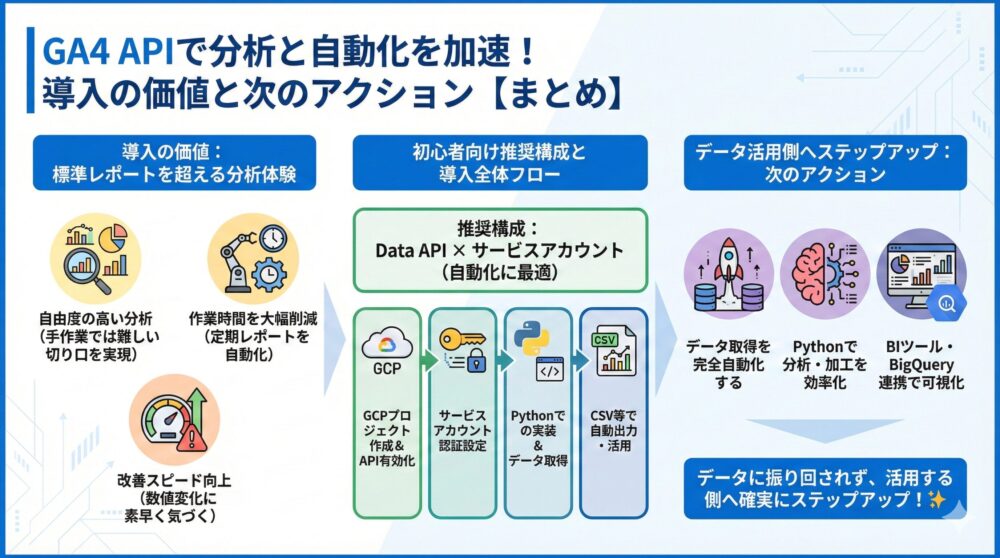

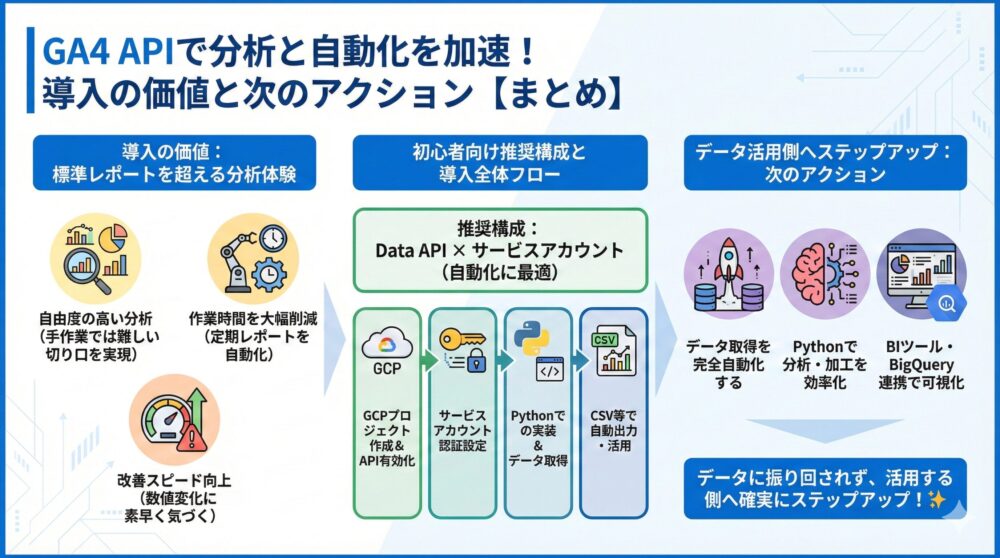

【まとめ】Google Analytics APIでGA4分析と自動化を一気に進めよう🚀

Google Analytics APIを使えば、GA4のデータを自由に取得し、分析やレポート作成を自動化できます。

画面操作に頼らないことで、PythonやBIツールと連携した本格的なデータ活用が可能になります。

【本記事で解説したこと】GA4 APIの全体像を振り返り📘

この記事では、Google Analytics APIの基本から実務で使えるレベルまでを段階的に解説しました。

初心者でも迷わず進められるよう、環境構築から実装までを整理しています。

◉ GA4 Data APIとAdmin APIの違いと使い分け

◉ GCPでのプロジェクト作成とAPI有効化の流れ

◉ サービスアカウントを使った安全で効率的な認証方法

◉ PythonでのGA4データ取得とCSV自動出力の実装例

【Data API活用の価値】標準レポートを超える分析体験📊

GA4 Data APIを使う最大のメリットは、分析の自由度が大きく広がる点です。

週次やページ別など、目的に合わせた柔軟なデータ抽出が可能になります。

◉ 手作業では難しい切り口でのGA4分析ができる

◉ 定期レポートを自動化し、作業時間を大幅に削減

◉ 数値の変化に早く気づき、改善スピードを高められる

【初心者が選ぶべき構成】まずはData APIとサービスアカウント🌱

個人運用や社内分析であれば、サービスアカウントを使ったData API連携が最もシンプルです。

一度設定すれば、毎回の認証操作なしで安定したデータ取得ができます。

◉ 個人利用や定期バッチ処理にはサービスアカウントが最適

◉ 外部ユーザー向けサービスではOAuth2.0を検討

◉ 最初は小さな自動化から始めるのが成功の近道

【記事内容の要点整理】GA4 API導入の全体フロー🗂️

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| APIの種類 | Data APIでレポートデータ取得 |

| 認証方式 | サービスアカウントで自動化 |

| 開発環境 | GCPとPython |

| 出力形式 | CSVで週次レポート生成 |

| 活用効果 | 分析精度向上と作業時間削減 |

【次のアクション】GA4 APIを実務で活かすために🔥

この記事の手順をそのまま実行すれば、GA4 APIは確実に使えるようになります。

あとは実データで試しながら、自分の業務に合わせてカスタマイズしていくだけです。

◉ GA4 APIでデータ取得を自動化する

◉ Pythonで分析と加工を効率化する

◉ BIツールやBigQuery連携で可視化を進める

こっちも読んで欲しい「Google Seach Console API」の利用手順!

コメント