🍼子育て支援は年収でこう変わる!2025年最新制度をわかりやすく解説

子育て支援制度は、家族構成や世帯年収によって適用範囲が大きく異なります。

この記事では、2024年以降の変更点を含め、最新の支援制度を年収別に網羅的に解説します📘

「うちは児童手当の対象?」「保育料はいくら?」など、よくある疑問に即答できる早見表や診断フローも掲載!

知らずに損しないために、ぜひ一度チェックしておきましょう✅

◉ 年収ライン別に主要な子育て支援制度を一覧表で紹介

◉ 共働きと片働きで異なる判定基準の違いと注意点も解説

◉ 自分が支援対象かを3ステップで確認できるフローチャート付き

◉ 児童手当・保育料・教育費助成などの金額や対象条件も最新化

◉ 将来の制度変更リスクに備える教育費の準備法もカバー

🧾【初心者向け】税金と社会保険料の仕組みをわかりやすく解説

年収が増えると税金や保険料がどれだけ増えるのか?

その前に、まずは「何が引かれているのか」を知ることが大切です📚

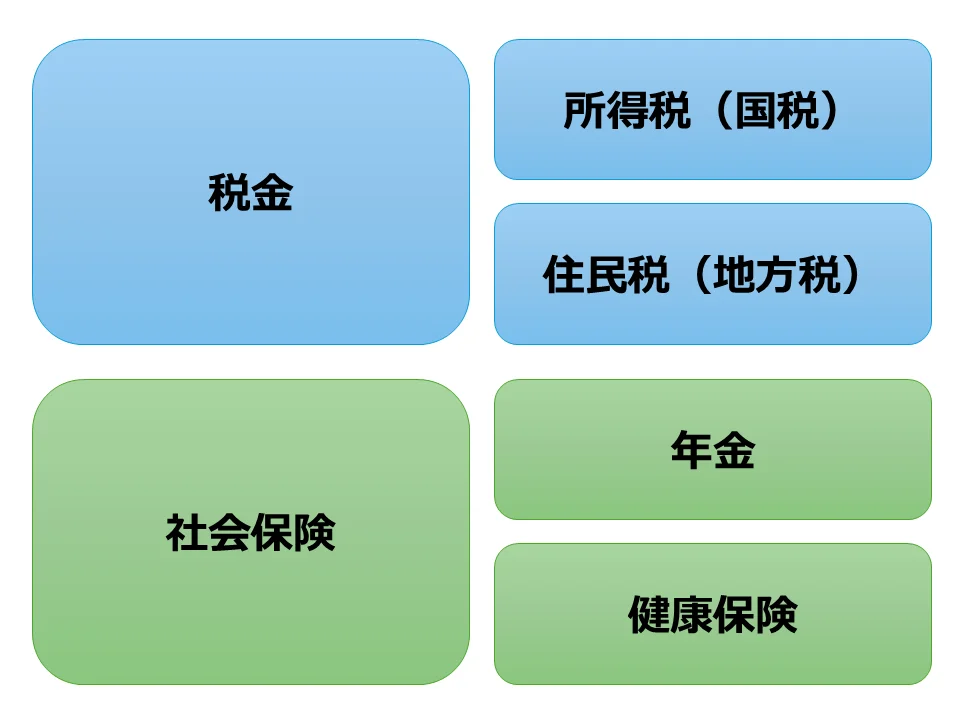

💡所得税・社会保険料の違いとは?2つの負担を図解で理解

収入から差し引かれるのは、大きく分けて以下の2種類です。

◉ 税金(所得税・住民税)

◉ 社会保険料(健康保険・年金・雇用保険など)

さらに、これらは次のような分類に分かれています。

| 区分 | 内訳 | 特徴 |

|---|---|---|

| 所得税 | 国税 | 年末調整や確定申告で精算される |

| 住民税 | 地方税 | 前年の収入に応じて翌年に課税 |

| 健康保険 | 社会保険 | 病院の診療費が軽減される制度 |

| 厚生年金 | 社会保険 | 将来の年金に反映される積立制 |

| 雇用保険 | 社会保険 | 失業時や育休時の補償に活用 |

🧮【年収別まとめ】子育て支援制度の対象ラインが一目でわかる!

子育て支援制度は種類が多く、どの制度が自分の家庭に当てはまるのか把握しにくいのが実情です。

そこで、本章では主要な支援制度とその対象となる年収ラインを一覧表にまとめて紹介します📊

「支援対象かどうか?」を一目で確認したい方は、まずこの表をご覧ください。

💡片働き・子ども2人世帯での支援対象まとめ【年収別早見表】

| 額面年収 | 支援制度 | 対象可否 | 支援内容の一例 |

|---|---|---|---|

| 〜300万円 | 児童手当・保育料軽減・就学支援金・医療助成ほぼ全対象 | ✅ | 月1.5万円の児童手当+保育料1万円以下など |

| 400万円前後 | 多くの制度が対象継続 | ✅ | 保育料月2万円台、私立授業料助成も支給圏内 |

| 500〜600万円 | 一部制度で支給縮小開始 | △ | 保育料増加、私立高校は助成対象外に |

| 700〜800万円 | 控除や助成で段階的に対象外へ | ❌(多くは除外) | 保育料4〜5万円、住宅控除は適用可 |

| 900万円以上 | 児童手当・控除の縮小ライン | ❌ | 住民税の負担増+控除額減少傾向 |

| 1000万円以上 | 高所得扱いでほぼ非対象に | ❌ | 児童手当ゼロ、配偶者控除も対象外 |

| 1200万円〜 | 各種制度の全額給付対象外 | ❌ | 高額療養費の自己負担も高額化 |

※モデルケースにより判定ラインは多少異なります。住民税所得割や扶養構成により増減します。

✅年収ごとに変わる支援制度の対象可否が一目でわかる!

◉ 年収が上がると、保育料・授業料助成・児童手当が段階的に対象外になる

◉ 住民税所得割で判定される制度が多く、世帯合算額に注意が必要

◉ 所得制限撤廃された児童手当(2024年改正)も、第3子以降での差が大きい

◉ 共働きか片働きかでラインがズレるため、家族構成との組み合わせが鍵

🧠損しないための早見表の読み方と活用法

◉ 子どもの年齢ごとに受けられる支援が変わるため、ライフステージ別に再確認することが大切

◉ 制度改正や自治体ルールにより年次で判定条件が変わることもあるため、定期的に見直しを

📉年収別の手取り率と税・保険料の影響を徹底解説

実際に、年収に対してどれくらい差し引かれるのかを見てみましょう。

| 年収 | 想定手取り | 手取り率(概算) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 約235万円 | 約78% | 扶養なし・独身モデル |

| 400万円 | 約310万円 | 約77% | 社保・税の負担増加 |

| 500万円 | 約380万円 | 約76% | 住民税・年金の影響増 |

| 600万円 | 約450万円 | 約75% | 所得税も本格的に増加 |

◉ 手取りは概ね年収の75〜80%が目安

◉ 年収が上がるほど、負担率がジワジワ増加

◉ 雇用保険料や介護保険料もプラスで差し引かれる

📌支援制度を使いこなすために押さえておくべきポイント

◉ 所得税は「累進課税」なので、高年収ほど負担が急増

◉ 社会保険料は一定ラインで上限があるが、引かれる割合は高い

◉ 雇用形態や地域によっても差異あり

💰【保存版】年収別の税金と手取り早見表|いくら引かれる?

年収が上がっても、手元に残る金額が想像より少ないと感じたことはありませんか?

ここでは、年収別に引かれる税金・社会保険料の目安と手取り金額をまとめてみました📊

📊年収別シミュレーション|独身・扶養なしのケースで比較

| 年収 | 課税所得 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 合計負担 | 手取り額 | 手取り率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 300万円 | 111万円 | 6万円 | 12万円 | 43万円 | 61万円 | 239万円 | 79.67% |

| 400万円 | 170万円 | 9万円 | 18万円 | 57万円 | 84万円 | 316万円 | 79.00% |

| 500万円 | 236万円 | 14万円 | 24万円 | 72万円 | 110万円 | 390万円 | 78.00% |

| 600万円 | 302万円 | 18万円 | 31万円 | 86万円 | 135万円 | 465万円 | 77.50% |

| 700万円 | 371万円 | 32万円 | 38万円 | 101万円 | 171万円 | 529万円 | 75.57% |

| 800万円 | 447万円 | 47万円 | 45万円 | 113万円 | 205万円 | 595万円 | 74.38% |

| 900万円 | 527万円 | 65万円 | 54万円 | 118万円 | 237万円 | 663万円 | 73.67% |

| 1000万円 | 613万円 | 82万円 | 64万円 | 123万円 | 269万円 | 731万円 | 73.10% |

※上記はあくまで目安です。控除や扶養の有無で変動します。

💡税と支援制度の“逆転現象”とは?年収と手取りの落とし穴

表を見てわかるように、所得税は想像よりも少額で、社会保険料の負担が非常に大きいことが明らかです。

◉ 所得税は年収300〜500万円では10万円前後と比較的控えめ

◉ 社会保険料は年収とともに急増し、最大で100万円以上差し引かれる

◉ 年収1000万円でも手取り率は73%程度にとどまる

🧠年収に応じた税・保険負担を正しく把握するポイント

◉ 所得税は「課税所得」に対してかかるため、実際の年収より少ない額が対象

◉ 住民税は前年度の所得をベースに計算されるためタイムラグがある

◉ 社会保険料は会社と折半されているが、労働者負担も十分に重い

🧾【2025年版】非課税ラインの最新情報と影響まとめ

所得税・住民税・社会保険料には、それぞれ課税されない基準(非課税ライン)があります。

このラインを意識して働き方を調整する人も多く、特にパート・アルバイト層や主婦層にとっては重要な目安です。

💡年収と扶養構成で変わる非課税ラインの見落としがちな罠

非課税ラインは、税金の種類によって微妙に異なるのがポイントです。

| 税・保険の種類 | 年収の目安 | 非課税条件 |

|---|---|---|

| 所得税 | 103万円 | 基礎控除48万円+給与所得控除55万円で課税所得ゼロ |

| 住民税 | 100万円 | 多くの自治体で100万円以下は非課税(※地域差あり) |

◉ 所得税は103万円まで非課税

◉ 住民税は一般的に100万円がボーダーライン

◉ 控除額の組み合わせで非課税ラインが決まる仕組み

🔺非課税ラインの引き上げ予定とは?影響を受ける年収層は?

政府は、「103万円の壁」や「130万円の壁」を見直す方向で動いています。

検討されている改正案では、以下のような年収ラインの引き上げが話題になっています。

◉ 「103万円→130万円」「150万円→178万円」など、段階的な緩和案が浮上中

◉ 基礎控除や給与所得控除を拡大することで、課税対象を減らす方向性

◉ パート層・主婦層にとっては税負担が軽減されるメリットあり

💸年収アップで損する?減る補助金・増える支出の実態とは

年収アップには思わぬデメリットも潜んでいます。

特に、一定の年収ラインを超えると受けられなくなる補助制度や控除が増え、結果的に実質的な手取りが減るケースもあります。

ここでは、年収が上がると減る代表的な補助金や、増える支出を10項目にわけて紹介します。

🧾対象外になる支援制度まとめ|年収や扶養で変わる境界線

| 項目 | 内容 | 年収による影響例 |

|---|---|---|

| ①児童手当 | 子ども1人につき月1〜1.5万円支給 | |

| ②保育料 | 認可保育園などの利用料 | 年収に応じたスライド制。年収が上がるほど大幅増 |

| ③高額療養費制度 | 医療費が一定額を超えた際の還付制度 | 上限額が年収に応じて上昇。高所得者ほど自己負担が重くなる |

| ④高等学校就学支援金制度 | 公立・私立高校の授業料補助 | 世帯年収590万円未満が支給対象。超えると打ち切り |

| ⑤私立高校授業料軽減助成 | 都道府県単位の支援 | 多くの自治体で年収制限あり(例:東京は年収910万円程度まで) |

| ⑥配偶者控除・特別控除 | 配偶者の年収が一定以下なら控除される | 本人の年収1000万円超で控除対象外に |

| ⑦教育一般貸付(国の教育ローン) | 日本政策金融公庫の教育ローン制度 | 年収制限あり。世帯構成により異なるが、制限を超えると利用不可 |

| ⑧住宅ローン控除 | ローン残高に応じた所得控除 | 所得制限あり(合計所得2000万円以下など) |

| ⑨基礎控除 | 所得に応じて自動で適用される控除 | 年収が増えると控除額が段階的に減少(2500万円超で対象外) |

| ⑩給与所得控除 | 給与所得者の所得控除 | 高年収者には控除の上限あり(年収850万円超で制限発生) |

📌知っておくべきポイント

◉ 年収が増えると補助金・控除の打ち切りや縮小が相次ぐ

◉ 特に子育て世帯・住宅取得層・教育費がかかる時期は影響が大きい

◉ 多くの制度は「世帯年収」で判定されるため、夫婦合算で超えるケースも多い

👶【2024年改正】児童手当の変更点をわかりやすく解説

2024年10月の制度改正により、児童手当の支給対象と金額が大きく拡充されました🎉

従来の所得制限は撤廃され、すべての子育て世帯が対象に。さらに、高校生まで支給対象が拡大され、家計にとっては嬉しい追い風となっています。

💴児童手当はいくらもらえる?最新支給額まとめ(2024年版)

| 子どもの年齢・人数 | 月額支給額 |

|---|---|

| 3歳未満 | 15,000円 |

| 3歳〜高校生まで(第1・第2子) | 10,000円 |

| 3歳〜高校生まで(第3子以降) | 30,000円 |

◉ 高校生(18歳到達年度末まで)も支給対象に追加

◉ 所得制限が完全撤廃され、誰でも支給対象に

◉ 第3子以降の金額が大幅にアップし、子育て支援が手厚くなった

🗼【東京限定】児童手当の上乗せ制度とは?支給額と条件を解説

東京都ではさらに手厚い支援として、18歳以下の子ども1人あたりに月5,000円の上乗せ支給があります。

◉ 東京都在住者限定の自治体独自制度

◉ 所得制限なしで全世帯が対象

◉ 国の児童手当と併用可能で合計最大35,000円の支給も可

詳細は東京都福祉保健局の公式サイトをご確認ください👇

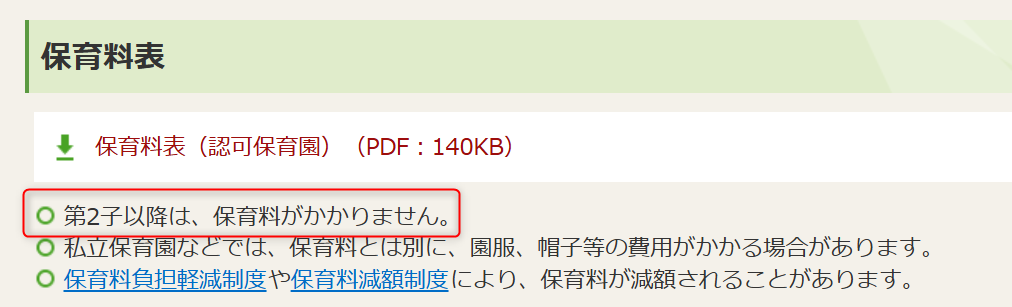

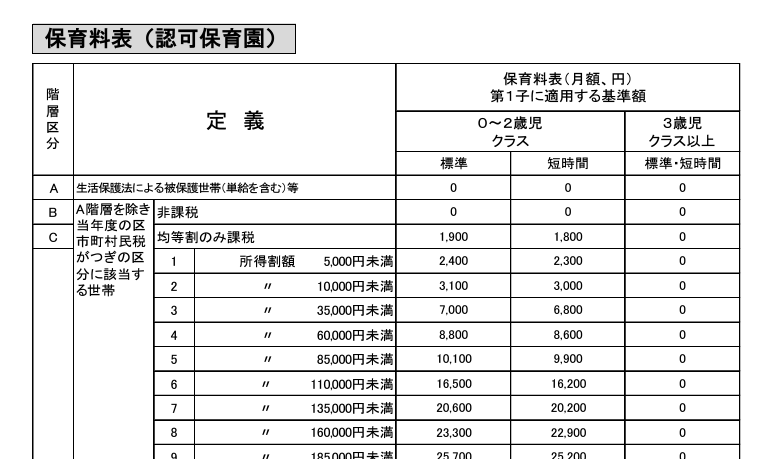

👶保育料はいくら?年収別&自治体別の違いをシミュレーションで解説

認可保育園の保育料は全国一律ではありません。

自治体ごとの基準+世帯年収(住民税所得割)によって大きく変動します。

📊認可保育園の保育料|年収別に見る自己負担額の目安

| 額面年収(世帯合算) | 課税所得 | 住民税所得割 | 月額保育料(目安) | 年間保育料 |

|---|---|---|---|---|

| 300万円 | 111万円 | 6.66万円 | 約10,100円 | 約12万円 |

| 400万円 | 170万円 | 10.2万円 | 約16,500円 | 約20万円 |

| 500万円 | 236万円 | 14.16万円 | 約23,300円 | 約28万円 |

| 600万円 | 302万円 | 18.12万円 | 約25,700円 | 約31万円 |

| 700万円 | 371万円 | 22.26万円 | 約30,200円 | 約36万円 |

| 800万円 | 447万円 | 26.82万円 | 約35,000円 | 約42万円 |

| 900万円 | 527万円 | 31.62万円 | 約41,400円 | 約50万円 |

| 1000万円 | 613万円 | 36.78万円 | 約51,800円 | 約62万円 |

※上記はあくまで目安です。子どもの年齢や人数、自治体の区分により異なります。

🏠保育料の決まり方とは?年収・地域・子ども数がカギ!

◉ 認可保育園の保育料は自治体が決定(全国共通ではない)

◉ 住民税所得割額(課税所得ベース)が基準になる

◉ 世帯収入合算で判定されるため、共働き世帯は特に注意

📌保育料を安く抑えるために知っておくべき制度と控除

◉ 年収が増えると毎月の保育料も段階的に増加

◉ 子ども1人でも、年間で50万円以上の差が出ることも

◉ 第2子以降や多子世帯には軽減措置あり(自治体差あり)

◉ 無償化対象(3歳〜5歳)の枠外の人ほど影響が大きい

🏥高額療養費制度とは?年収で変わる自己負担と対象条件を解説

「医療費には上限がある」という話を聞いたことがある方も多いはずです。

それは、高額療養費制度という仕組みによるものです。

高額な医療費がかかったときに、一定金額を超えた分が払い戻される制度ですが、

その「上限金額」は年収によって異なる点に注意が必要です。

💴【年収別】高額療養費の自己負担上限まとめ|月額でわかる目安

| 額面年収(目安) | 自己負担上限(月) | 超過分の計算式 |

|---|---|---|

| 約1160万円以上 | 252,600円 | +84.2万円超は1%負担 |

| 約770万円〜1159万円 | 167,400円 | +55.8万円超は1%負担 |

| 約370万円〜769万円 | 80,100円 | +26.7万円超は1%負担 |

| 約100万円〜369万円 | 57,600円 | 定額負担 |

| 約100万円未満 | 35,400円 | 定額負担(住民税非課税世帯) |

※標準報酬月額・所得区分で厳密に決定されますが、上記は大まかな目安です。

💡申請タイミングや適用漏れに注意!高額療養費制度の落とし穴

◉ 医療費が高額になった月のみ適用(自動ではなく申請が必要)

◉ 同一世帯で合算できるケースもある(家族が同月に入院など)

◉ 年収が高い人ほど自己負担額が多くなる設計

◉ 入院時の食費・差額ベッド代などは対象外

👶高額療養費制度は子育て世帯に優遇あり?実際の影響を検証

子育て支援の充実により、乳幼児医療費助成制度などで実質無料〜低額で済む地域も多いため、

高額療養費制度が適用される機会はあまりないかもしれません。

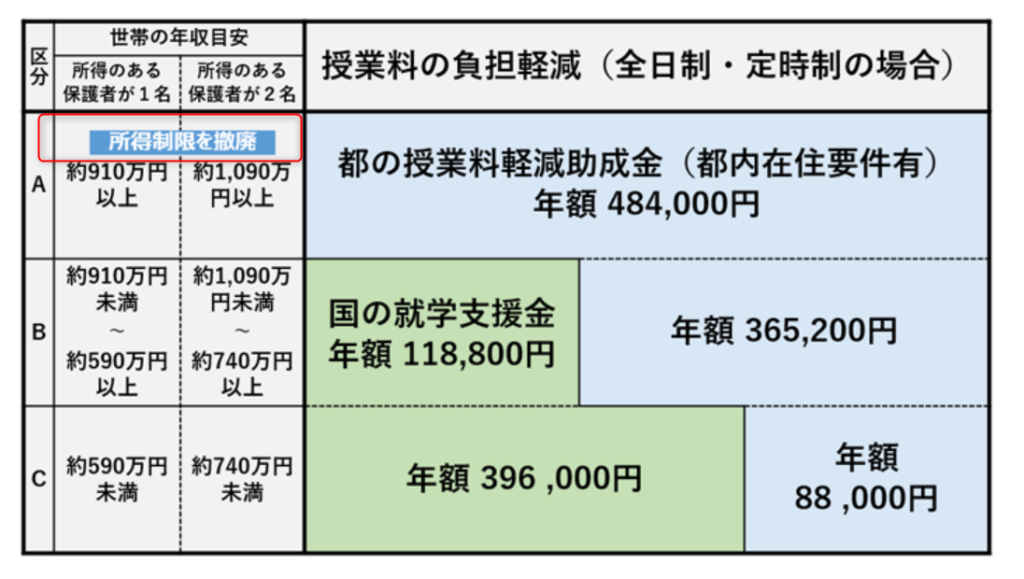

🎓高校無償化の対象年収はいくら?就学支援金制度の条件としくみ

高校無償化制度(就学支援金制度)は、年収に応じて授業料を国が支援する制度です。

支援の有無や金額は世帯年収や子どもの人数、扶養状況などで変わるため、

制度を正しく理解することで、教育費の大幅な軽減が期待できます。

💰いくらもらえる?就学支援金の支給額と年収・世帯条件

基本的には、世帯年収が一定基準を下回れば支給対象になります。

| 通学先 | 支援金の上限 | 支給条件(目安) |

|---|---|---|

| 公立高校 | 年額11万8800円 | 年収約910万円以下(片働き世帯) |

| 私立高校 | 年額39万6000円 | 年収約590万円以下(片働き世帯) |

◉ 公立はほぼ全員対象。私立は年収が低い世帯のみ満額支給

◉ 実際の判定には、住民税所得割額+扶養人数の組み合わせが用いられる

◉ 年収だけでなく、子どもの人数(扶養控除)も大きく影響

👨👩👧👦就学支援金は世帯構成でも変わる?年収別の支給ライン目安

以下は、あくまで「目安」としての概算です(※正確な判定は自治体や年次で異なる場合があります)。

| 扶養構成 | 共働き世帯(年収目安) | 片働き世帯(年収目安) | 支給対象 |

|---|---|---|---|

| 高校生+中学生 | 約1030万円 | 約910万円 | 公立支給対象(私立は一部) |

| 高校生+大学生 | 約1090万円 | 約960万円 | 同上 |

| 高校生1人のみ | 約660〜740万円 | 約590〜650万円 | 私立支援対象ライン(満額の目安) |

📌制度を正しく使うために知っておきたいポイントまとめ

◉ 世帯収入・扶養状況によって支給有無・金額が大きく異なる

◉ 支援金は授業料のみに適用。制服・教材費などは別途必要

◉ 私立の場合は学校独自の支援制度と併用できるケースも多い

◉ 毎年の収入変動により、途中から対象外になる場合もある

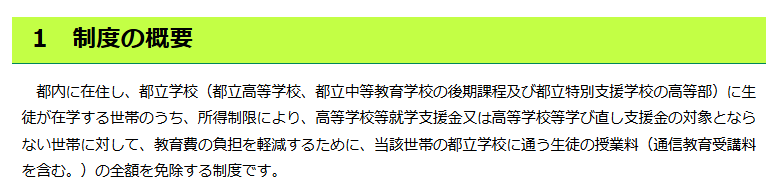

🗼東京都は全世帯対象?所得制限なしの就学支援ルールを解説

東京都の都立高校では、就学支援金に加えて「実質無償化」を行っており、

所得制限に関係なく全世帯に対して支援が行われるのが大きな特徴です。

詳細はこちら(公式サイト)👇

🏫【東京都版】私立高校の授業料が実質無償に?助成金制度を完全ガイド

東京都に住んでいる世帯が私立高校に通わせる場合、

最大46万9,000円の支援金が受け取れる「授業料軽減助成金事業」が用意されています💰

この支給対象かどうかは、世帯の住民税所得割の合計額によって判断されます。

💴【早見表】住民税所得割で決まる支援制度の年収ライン

| 額面年収 | 課税所得 | 住民税所得割 |

|---|---|---|

| 300万円 | 111万円 | 6.66万円 |

| 400万円 | 170万円 | 10.2万円 |

| 500万円 | 236万円 | 14.16万円 |

| 600万円 | 302万円 | 18.12万円 |

| 700万円 | 371万円 | 22.26万円 |

| 800万円 | 447万円 | 26.82万円 |

| 900万円 | 527万円 | 31.62万円 |

| 1000万円 | 613万円 | 36.78万円 |

※住民税所得割は目安です。控除や家族構成で前後します。

📊支援制度の判定に使われる「基準金額」とは?仕組みをわかりやすく

支給対象になるかどうかは、住民税所得割の合計額が以下の「判定金額」を下回るかどうかで決まります。

| 対象児童と学年 | 判定金額 |

|---|---|

| 1人目の初年度 | 30万4,200円 |

| 1人目の2年目以降/2人目の初年度 | 32万400円 |

| 2人目の2年目以降 | 37万8,200円 |

| 3人目の2年目以降 | 43万8,100円 |

◉ 片働き世帯の基準は基本的に「30万4,200円」で一定

◉ 共働き世帯は住民税所得割を合算して判定

◉ 16歳以上の子が3人以上いる場合、上限は31万3,800円まで緩和

◉ 配偶者控除ありなら+1,500円、なしなら+3,000円が基準額に加算されます

🧠【年収別シミュレーション】あなたは支給対象?実例で確認!

例1)夫400万円(10.2万円)+妻600万円(18.12万円)

→ 合計28.32万円 → 判定金額30.42万円未満 → 支給対象✅

例2)夫400万円(10.2万円)+妻700万円(22.26万円)

→ 合計32.46万円 → 判定金額32.04万円超 → 対象外❌

📌申請漏れ・条件変更に注意!制度利用前に知るべきこと

◉ 判定は「額面年収ではなく住民税所得割額」が基準

◉ 控除の有無や家族構成によって判定結果が変動

◉ 東京都の助成制度は子どもの人数・学年によって段階的に変わる

◉ 支給申請は毎年必要。前年の住民税額で判定されるため要確認

📘私立高校も現実的に!支援制度と教育ローンで選択肢を広げよう

「私立はお金がかかるからムリ」と思っている方も、東京都の支援を活用すれば実質無償も可能です。

◉ 共働き世帯は合算額に注意

◉ 所得制限の壁は年々見直されているため、最新情報をチェック

◉ 東京都在住であれば、私立高校も公立と同じ感覚で進学先にできるチャンスあり

詳細は東京都公式ページもご参照ください👇

🏦教育ローン(国の貸付)は誰が使える?年収制限と条件まとめ

国の教育ローン(教育一般貸付)は、日本政策金融公庫が提供する

低金利・長期返済可能な教育資金専用の公的ローンです。

ただし、誰でも借りられるわけではなく、世帯年収に応じて利用の可否が決まります。

💡教育ローンの金利・期間・対象条件をわかりやすく解説

◉ 固定金利 年1.80%(2024年度時点)

◉ 最大借入額 350万円(子ども1人あたり)

◉ 返済期間 最長18年(母子家庭等は最長20年)

◉ 申込時期は通年可能で、入学前でもOK

📊教育ローンの年収基準はいくら?利用可能ラインを解説

| 扶養する子ども数 | 世帯の年収上限(額面目安) |

|---|---|

| 1人 | 約790万円 |

| 2人 | 約890万円 |

※上限は「課税所得」や扶養人数で微調整される場合があります。

📌教育ローンを選ぶ前に知るべきリスクと注意点

◉ 世帯年収が上記を超えると申し込みできない可能性あり

◉ 収入や資産が一定以上あると、審査に通らない場合もある

◉ 他の奨学金や支援制度を優先的に検討するのが基本方針

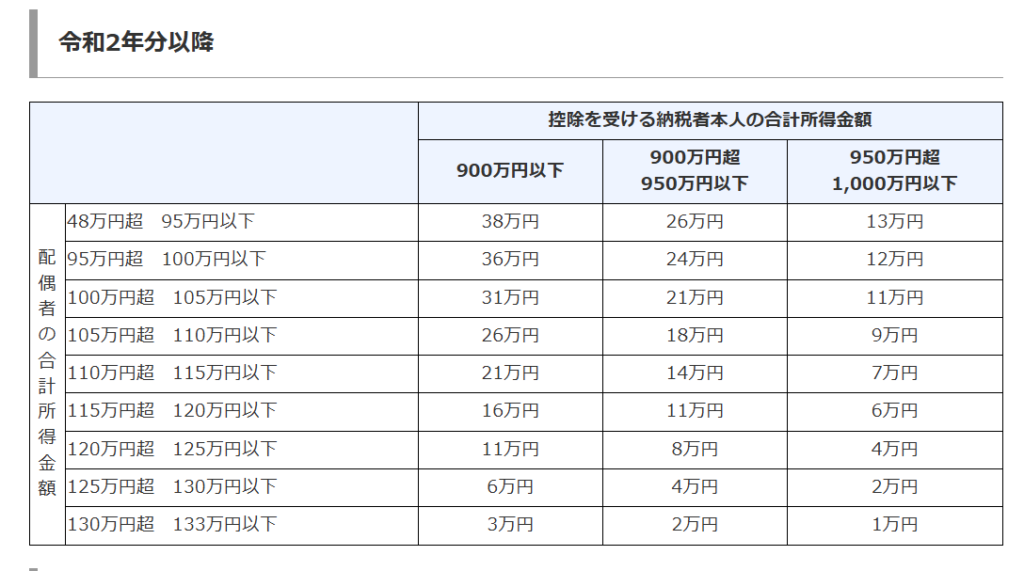

👨👩👧👦【2025年版】配偶者控除・特別控除の年収ラインと仕組み

配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定以下の場合に適用される所得控除制度です。

主に片働き世帯で活用される制度ですが、本人の年収や配偶者の年収によって適用有無が決まるため、しっかり確認しておきましょう。

💡配偶者控除の対象条件と年収制限をやさしく解説

◉ 配偶者の年収が103万円以下なら「配偶者控除」が適用

◉ 配偶者の年収が103万〜201万6,000円以下なら「配偶者特別控除」の対象

◉ ただし、夫(納税者)の年収が一定を超えると段階的に控除額が減少・消滅

年収別|配偶者控除の金額と税負担の変化をモデルで確認

| 年収(本人) | 控除による住民税減額 | 控除による所得税減額(目安) | 合計手取り増加額 |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 約33,000円 | 約18,000円 | 約51,000円 |

| 500万円 | 約33,000円 | 約38,000円 | 約71,000円 |

| 700万円 | 約33,000円 | 約76,000円 | 約109,000円 |

◉ 住民税の減額は一律33,000円

◉ 所得税の減額は年収に比例して増加(税率が高いため)

🧾年収いくらで配偶者控除が使えなくなる?損しないための境界線

| 控除の種類 | 控除がなくなる本人の年収(額面) |

|---|---|

| 配偶者控除 | 約1,095万円 |

| 配偶者特別控除 | 約1,195万円 |

※正確には「合計所得金額」ベースで900万円を超えると控除が縮小し、1000万円を超えるとゼロになります。

📌意外と知らない落とし穴!控除制度を最大限活かすコツ

◉ 共働き世帯の場合、配偶者控除の恩恵は基本的にない

◉ 本人の年収が高くなると、控除対象から外れる可能性が高い

◉ この控除は子育て支援とは無関係で、所得税・住民税にのみ影響

🔑控除の効果を最大化するには?年収と働き方の最適バランスとは

配偶者控除・配偶者特別控除は、片働き・専業主婦(夫)世帯にとっては実質的な手取りアップ要素です。

◉ 配偶者の年収が103万円以下であれば、控除が最大限に使える

◉ 納税者本人の年収が900万円を超えると、控除は段階的に減少

◉ 共働きの場合は非該当となることが多く、他の控除をチェックすべき

◉ 年収1,000万円超の高収入帯では、扶養控除も含めてほぼゼロに

詳細な判定条件や金額は、国税庁公式サイトもご確認ください👇

🏠住宅ローン控除の年収制限と控除額の仕組みを徹底解説!

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅購入時に適用される

所得税や住民税を軽減する制度です。

マイホーム購入を後押しする代表的な減税制度として知られ、ローンを組むなら必ずチェックしておきたいポイントです。

💡住宅ローン控除の対象条件と控除額の算出方法💡控除内容と適用条件の概要

◉ 控除額は「年末のローン残高 × 0.7%」

◉ 控除期間は原則13年間(新築の場合)

◉ 最大控除額は約485万円(13年間合計)

◉ 所得税から先に控除され、控除しきれない分は住民税からも一部控除可

📊住宅ローン控除は年収いくらまで?対象上限と注意点を解説

| 区分 | 額面年収の上限(目安) | 課税所得の上限 |

|---|---|---|

| 住宅ローン控除の上限 | 約2,195万円 | 約2,000万円 |

◉ 年収がおおむね2,200万円を超えると対象外になる可能性がある

◉ 正確な判定には課税所得ベース(合計所得金額)での確認が必要

📌制度を使い切るために知るべき住宅ローン控除の落とし穴

◉ 子育て支援制度とは無関係なため、別枠での管理が必要

◉ 控除は「所得税が発生していないと適用できない」点に注意

◉ 控除額は毎年変動するため、購入タイミングや制度改正も要チェック

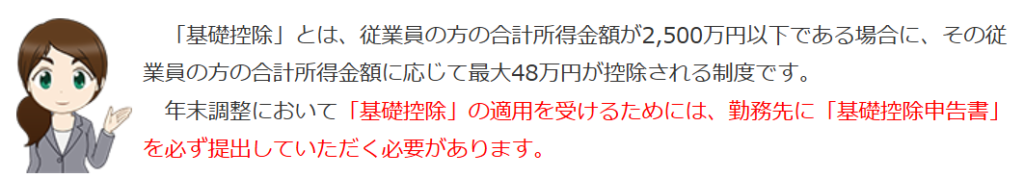

💡基礎控除の仕組みと注意点|年収2,400万円超は対象外?

基礎控除は、すべての納税者が受けられる所得税・住民税の基本的な控除制度です。

ただし、合計所得金額が高くなると控除額が減額され、最終的にゼロになる仕組みになっています。

🧾年収によって変わる基礎控除|条件と金額を詳しく解説

| 合計所得金額 | 所得控除額(基礎控除) |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 48万円(満額) |

| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |

| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |

| 2,500万円超 | 控除なし(0円) |

◉ 合計所得が2,500万円を超えると基礎控除が完全に適用外

◉ 高所得者ほど、税負担が重くなる設計

◉ 控除額は自動で調整されるため、申告不要だが仕組みの理解は重要

📌控除制度をフル活用するための実用的アドバイス

◉ 基礎控除は誰もが受けられる基本的な控除だが、上限あり

◉ 年収に対してではなく、課税対象となる「合計所得金額」で判定

◉ 控除がなくなることで、実質的な所得税・住民税の負担が増加

◉ 子育て支援などとは関係ないため、制度変更の影響は基本なし

詳細は国税庁の公式情報でも確認できます👇

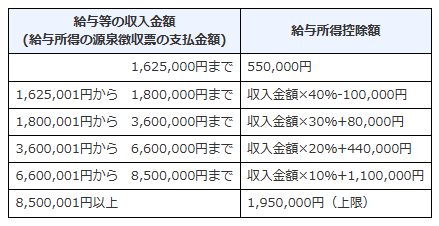

💼給与所得控除とは?年収850万円がひとつの節税ライン

給与所得控除は、会社員など給与収入のある人に自動的に適用される必要経費のような役割の控除制度です。

この控除により、課税対象となる所得が減るため、実際に支払う税金も少なくなります。

ただし、年収850万円を超えると控除額が上限に達し、それ以上は控除が増えなくなります。

📊給与所得控除の仕組みと上限ライン

| 給与収入額 | 控除額(2023年以降) |

|---|---|

| ~850万円 | 所得に応じて自動的に増加 |

| 850万円超 | 一律195万円(上限) |

◉ 年収が850万円を超えると控除額は195万円で固定

◉ それ以上収入が増えても、控除額は増えない=課税対象が増える

◉ 実質的に「年収850万円」が税金が増えやすくなる分岐点とも言える

📌知っておきたいポイント

◉ 給与所得控除は会社員やパート・アルバイトが自動的に受けられる控除

◉ 控除額が上がることで、実際に納める税額は抑えられる仕組み

◉ 年収850万円以降は、増えた収入に対し控除が増えない=手取りに差が出やすい

◉ 年収850万円を超えると、子育て世帯などを除いて増税感が出やすい

詳細は国税庁の解説ページもチェック👇

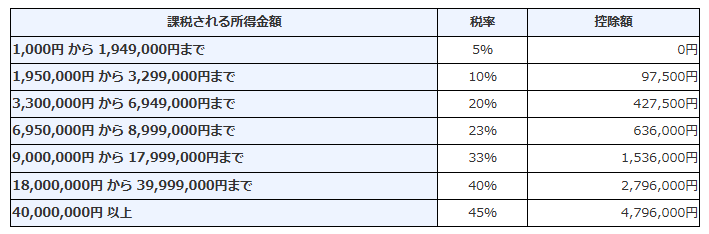

📈所得税率の仕組みと増税ラインをチェック!

所得税は、課税所得が増えるにつれて税率が段階的に高くなる「累進課税制度」が採用されています。

つまり、年収が上がるほど高い税率が適用され、支払う税金も増える仕組みです。

💡所得税の税率は「課税所得」で決まる

| 課税所得(年間) | 所得税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| ~195万円 | 5% | 0円 |

| ~330万円 | 10% | 9万7,500円 |

| ~695万円 | 20% | 42万7,500円 |

| ~900万円 | 23% | 63万6,000円 |

| ~1,800万円 | 33% | 153万6,000円 |

| ~4,000万円 | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |

◉ 課税所得とは、年収から各種控除を差し引いた後の金額

◉ 所得が増えるごとに、適用される税率も段階的にアップ

◉ 年収1,000万円を超えると、税率も30%超えが現実的に

詳細はこちら(国税庁)👇

📌知っておきたいポイント

◉ 所得税は「年収」ではなく「課税所得」に対してかかる

◉ 「累進課税」なので、すべての収入が高税率になるわけではない(超過分だけに適用)

◉ 所得が高くなると、社会保険料や控除の頭打ちも重なり、手取りの伸びが鈍化

✅まとめ|年収で変わる子育て支援制度を正しく理解しよう

子育て支援制度は、年収や家族構成によって受けられる内容が大きく変わるのが現実です。

「知らなかった…」で損をすることがないよう、制度の全体像と自分の該当範囲をしっかり把握しておきましょう💡

🔍この記事でわかったことまとめ

◉ 年収が上がるほど支援制度の対象から外れる傾向がある(特に600万円〜が分岐点)

◉ 住民税の所得割額で支援対象が判定される制度が多いため、年収だけでなく扶養控除や控除対象の有無も重要

◉ 共働き世帯は支援制度でやや不利になる場合があるため、住民税の合算額に注意

◉ 2024年改正により、児童手当の所得制限撤廃や第3子加算などの新制度も登場

◉ 支援制度の条件や金額は自治体によって異なるため、住んでいる地域の制度を定期的にチェックすることが大切

🧭今後の備えとしてやるべきこと

◉ 自分の家庭の「住民税通知書」を確認し、制度適用ラインをチェック

◉ 子どもの年齢や学年に合わせて、これから受けられる支援制度をリストアップしておく

◉ 制度に依存しすぎず、つみたてNISAや教育資金の積立など、自主的な資金準備も検討

◉ 制度改正や年収増加で支援対象から外れる可能性があるため、中長期的な家計シミュレーションを行う

📘給与明細の謎を解く!税金と保険料の基本と節税術

毎月の給料明細、見て「手取り少なっ💦」と思ったことありませんか?

その原因は所得税・住民税・年金・健康保険といった天引きにあります。

給料から差し引かれる4大項目の仕組みを丁寧に解説し、

節税の具体的な方法まで網羅的に紹介します!

コメント